Aufbereitung von Leichtverpackungen (LVP): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| (45 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

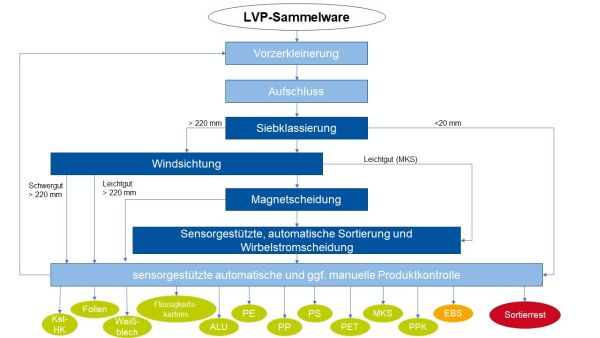

Für den Stoffstrom [[Leichtverpackungen (LVP)]] gliedert sich der Recyclingkreislauf in die Schritte Erfassung, Sortierung und Aufbereitung. Die LVP-Sammlung ist ein Beispiel für ein sogenanntes comingled-System (Gemischtsammlung). Daher ist bei der Produkterfassung keine gute Sortenreinheit zu erwarten und eine strukturierte Aufbereitungskette notwendig. Eine exemplarische Prozesskette ist in Abbildung 1 dargestellt. <ref name = "UBA2020"/> | |||

[[ | [[Datei:Aufbereitung LVP.jpg|thumb|600px|Abbildung 1: Schematisches Verfahren für die LVP-Sortierung <ref name="Feil2021" />]] | ||

Im | Nach der Sammlung im Gelben Sack, der Gelben Tonne und Sammelcontainern oder an Recyclinghöfen folgt eine Vorzerkleinerung zur Öffnung der Gebinde (Säcke) mit anschließender Siebklassierung. Bei der Siebung werden die Fraktionen Grobgut, Mittelgut und Feingut erzeugt. Im Beispielprozess umfasst das Grobgut die Kornklassen > 220 mm, das Mittelgut die Kornklassen 20 mm-220 mm und das Feingut die Körnung < 20 mm. Das Feingut wird als Austragsprodukt den sogenannten „Sortierresten“ zugeführt . Diese Fraktionen werden i.R. einer thermischen Verwertung zugeführt. Das Grob- und Mittelgut werden anschließend einer Windsichtung zugeführt. Optional kann ergänzend eine Ballistikseparation durchgeführt werden, wobei der Input in flächige und körperförmige Artikel getrennt wird. Im Anschluss folgt zunächst eine Magnetscheidung, in der die Fe-Metalle (z. B. Weißblech) gewonnen werden, und dann die Abtrennung von Flüssigkeitskartonagen mittels sensorgestützter Sortierung. Die NE-Metalle werden anschließend mit einem Wirbelstromscheider abgetrennt. Dabei kann unter realen Bedingungen kaum zwischen den einzelnen Sorten der NE-Metalle differenziert werden. Es ist daher ein weiterer Sortierschritt für das NE-Konzentrat notwendig, der in dafür spezialisierten Anlagen zur NE-Metallrückgewinnug durchgeführt wird. Die Wirbelstromscheidung sollte dabei immer nach der Magnetscheidung erfolgen, um das Aggregat vor dem Einbrennen von magnetisierbarem Material zu schützen (vgl. WSS). Die weitere Sortierung in die Materialklassen Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) sowie Kunststoffe erfolgt durch sensorgestützte Sortierung. Die Sortentrennung vor allem in die Kunststoffsorten PO und PET erfolgt in großen Anlagen auf bis zu 30 Nahinfrarotsortierern. Abschließend erfolgt eine manuelle Sortierung, um entweder fehlausgetragene Wertstoffe aus dem Reststoffstrom zurückzugewinnen oder um Störstoffe (z. B. Silikonkartuschen) aus einer Wertstofffraktion abzuscheiden. Dies kann ebenfalls durch NIR-Sortierung oder Sortierroboter mittels KI-gesützter Objekterkennung erfolgen. <ref name = "UBA2024"/> <ref name="Feil2021" /> | ||

Nach der Sortierung der [[Kunststoffe#Produktion | Kunststoffe]] ist aufgrund von verbliebenen Verschmutzungen und Produktunreinheiten eine weitere Behandlung der generierten Vorkonzentrate erforderlich. Durch den sich anschließenden Aufbereitungsprozess werden durch Kombination von trockenen oder nassen Reinigungsprozessen, der Anwendung weiterer Sortiermaßnahmen (z B Sensorsortierung und Dichtetrennung) sowie durch Zerkleinerungsprozesse Polymergranulate oder Mahlgüter erzeugt., die nachfolgend z. B durch Extrusionsprozesse weiter veredelt werden können. Abbildung 2 stellt den Aufbereitungsprozess von vorsortierten PET-Flaschen dar. Dort folgt nach einer trockenmechanischen Vorbereitung und nassmechanischen Aufbereitung die Herstellung zu hochwertigen Granulaten. <ref name="UBA2024" /> | |||

[[ | [[Datei:LVP Prozessschema PET-Recycling neu.jpg|right|400px|Abbildung 2: Beispiel eines Prozessschemas der Fima KRONES für das PET-Recycling <ref name = KRONES"/> ]] | ||

==Literaturverzeichnis== | ==Literaturverzeichnis== | ||

<references> | <references> | ||

<ref name = " | <ref name = "UBA2024"> Umweltbundesamt (Hg.) (2024): Praxis der Sortierung und Verwertung von Verpackungen im Sinne des § 21 VerpackG | ||

2022/2023. Online verfügbar unter https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/praxis-der-sortierung-verwertung-von-verpackungen-1, zuletzt geprüft am 26.09.2024. </ref> | |||

<ref name = "UBA2020"> Umweltbundesamt (Hg.) (2020): Verpackungsabfälle. Online verfügbar unter https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/verpackungsabfaelle#eu-vorgaben-zur-verwertung-werden-erhoht, zuletzt geprüft am 17.06.2018. </ref> | <ref name = "UBA2020"> Umweltbundesamt (Hg.) (2020): Verpackungsabfälle. Online verfügbar unter https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/verpackungsabfaelle#eu-vorgaben-zur-verwertung-werden-erhoht, zuletzt geprüft am 17.06.2018. </ref> | ||

<ref name = "Feil2021"> A. Feil, N. Kroell, T. Pretz, K. Greiff, Müll und Abfall 2021, 21 (7) (2021). Anforderungen an eine effiziente technologische Behandlung von Post-Consumer Verpackungsmaterialien in Sortieranlagen. 362 – 370. DOI: 10.37307/j.1863- 9763.2021.07.04 </ref> | |||

<ref name = KRONES"> PET-Recycling mit Krones (2024): Recycling von PET zu Flakes oder Pellets. Online verfügbar unter https://www.krones.com/de/produkte/maschinen/loesungen-fuer-pet-recycling-metapurew-und-s.php?cookie=2, zuletzt geprüft am 28.05.2024. </ref> | |||

</references> | </references> | ||

Aktuelle Version vom 26. September 2024, 11:30 Uhr

Für den Stoffstrom Leichtverpackungen (LVP) gliedert sich der Recyclingkreislauf in die Schritte Erfassung, Sortierung und Aufbereitung. Die LVP-Sammlung ist ein Beispiel für ein sogenanntes comingled-System (Gemischtsammlung). Daher ist bei der Produkterfassung keine gute Sortenreinheit zu erwarten und eine strukturierte Aufbereitungskette notwendig. Eine exemplarische Prozesskette ist in Abbildung 1 dargestellt. [1]

Nach der Sammlung im Gelben Sack, der Gelben Tonne und Sammelcontainern oder an Recyclinghöfen folgt eine Vorzerkleinerung zur Öffnung der Gebinde (Säcke) mit anschließender Siebklassierung. Bei der Siebung werden die Fraktionen Grobgut, Mittelgut und Feingut erzeugt. Im Beispielprozess umfasst das Grobgut die Kornklassen > 220 mm, das Mittelgut die Kornklassen 20 mm-220 mm und das Feingut die Körnung < 20 mm. Das Feingut wird als Austragsprodukt den sogenannten „Sortierresten“ zugeführt . Diese Fraktionen werden i.R. einer thermischen Verwertung zugeführt. Das Grob- und Mittelgut werden anschließend einer Windsichtung zugeführt. Optional kann ergänzend eine Ballistikseparation durchgeführt werden, wobei der Input in flächige und körperförmige Artikel getrennt wird. Im Anschluss folgt zunächst eine Magnetscheidung, in der die Fe-Metalle (z. B. Weißblech) gewonnen werden, und dann die Abtrennung von Flüssigkeitskartonagen mittels sensorgestützter Sortierung. Die NE-Metalle werden anschließend mit einem Wirbelstromscheider abgetrennt. Dabei kann unter realen Bedingungen kaum zwischen den einzelnen Sorten der NE-Metalle differenziert werden. Es ist daher ein weiterer Sortierschritt für das NE-Konzentrat notwendig, der in dafür spezialisierten Anlagen zur NE-Metallrückgewinnug durchgeführt wird. Die Wirbelstromscheidung sollte dabei immer nach der Magnetscheidung erfolgen, um das Aggregat vor dem Einbrennen von magnetisierbarem Material zu schützen (vgl. WSS). Die weitere Sortierung in die Materialklassen Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) sowie Kunststoffe erfolgt durch sensorgestützte Sortierung. Die Sortentrennung vor allem in die Kunststoffsorten PO und PET erfolgt in großen Anlagen auf bis zu 30 Nahinfrarotsortierern. Abschließend erfolgt eine manuelle Sortierung, um entweder fehlausgetragene Wertstoffe aus dem Reststoffstrom zurückzugewinnen oder um Störstoffe (z. B. Silikonkartuschen) aus einer Wertstofffraktion abzuscheiden. Dies kann ebenfalls durch NIR-Sortierung oder Sortierroboter mittels KI-gesützter Objekterkennung erfolgen. [3] [2]

Nach der Sortierung der Kunststoffe ist aufgrund von verbliebenen Verschmutzungen und Produktunreinheiten eine weitere Behandlung der generierten Vorkonzentrate erforderlich. Durch den sich anschließenden Aufbereitungsprozess werden durch Kombination von trockenen oder nassen Reinigungsprozessen, der Anwendung weiterer Sortiermaßnahmen (z B Sensorsortierung und Dichtetrennung) sowie durch Zerkleinerungsprozesse Polymergranulate oder Mahlgüter erzeugt., die nachfolgend z. B durch Extrusionsprozesse weiter veredelt werden können. Abbildung 2 stellt den Aufbereitungsprozess von vorsortierten PET-Flaschen dar. Dort folgt nach einer trockenmechanischen Vorbereitung und nassmechanischen Aufbereitung die Herstellung zu hochwertigen Granulaten. [3]

![Abbildung 2: Beispiel eines Prozessschemas der Fima KRONES für das PET-Recycling [4]](/images/thumb/d/d1/LVP_Prozessschema_PET-Recycling_neu.jpg/400px-LVP_Prozessschema_PET-Recycling_neu.jpg)

Literaturverzeichnis

- ↑ Umweltbundesamt (Hg.) (2020): Verpackungsabfälle. Online verfügbar unter https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/verpackungsabfaelle#eu-vorgaben-zur-verwertung-werden-erhoht, zuletzt geprüft am 17.06.2018.

- ↑ 2,0 2,1 A. Feil, N. Kroell, T. Pretz, K. Greiff, Müll und Abfall 2021, 21 (7) (2021). Anforderungen an eine effiziente technologische Behandlung von Post-Consumer Verpackungsmaterialien in Sortieranlagen. 362 – 370. DOI: 10.37307/j.1863- 9763.2021.07.04

- ↑ 3,0 3,1 Umweltbundesamt (Hg.) (2024): Praxis der Sortierung und Verwertung von Verpackungen im Sinne des § 21 VerpackG 2022/2023. Online verfügbar unter https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/praxis-der-sortierung-verwertung-von-verpackungen-1, zuletzt geprüft am 26.09.2024.

- ↑ PET-Recycling mit Krones (2024): Recycling von PET zu Flakes oder Pellets. Online verfügbar unter https://www.krones.com/de/produkte/maschinen/loesungen-fuer-pet-recycling-metapurew-und-s.php?cookie=2, zuletzt geprüft am 28.05.2024.