Eisen und Stahl: Unterschied zwischen den Versionen

(Referenzen aktualisiert (teilw.)) |

|||

| (27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

__TOC__ | |||

<div style="text-align:center;"> | |||

<imagemap> | |||

File:Abbildung_Kreislauf.png|class=cd_imagemap| | |||

circle 358 103 94 [[#Primärrohstoffe und Grundstoffe|Primärrohstoffe und Grundstoffe]] | |||

circle 612 351 88 [[Kunststoffe#Produktion|Produktion]] | |||

circle 359 606 89 [[#Nutzung|Nutzung]] | |||

circle 100 353 91 [[#Recyclingrohstoff|Recyclingrohstoff]] | |||

</imagemap> | |||

</div> | |||

__TOC__ | |||

== | [[Datei:RS-Prim blaudunkel RGB Linie.png|class=headericons]] | ||

== Primärrohstoffe und Grundstoffe == | |||

{| | {| | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| | | | ||

Für die Herstellung von Werkstoffen aus Eisen und Stahl wird vor allem Eisenerz benötigt <ref name ="Schatzwert"/>. Rund 80 % des weltweit abgebauten Eisenerzes stammen aus Australien, China, Brasilien und Indien. Weltweit wurden im Jahr 2020 2,4 Mrd. Tonnen Eisenerz gewonnen. Allein in Australien wurden 2020 900 Mio. Tonnen Eisenerz gefördert, gefolgt von China mit 351 Mio. Tonnen, Brasilien mit 400 Mio. Tonnen und Indien mit 230 Mio. Tonnen (vgl. Abbildung 1). <ref name = "WorldMiningData"/> | | | ||

Für die Herstellung von Werkstoffen aus Eisen und Stahl wird vor allem [[Eisenerz (Fe)|Eisenerz]] benötigt <ref name ="Schatzwert"/>. Rund 80 % des weltweit abgebauten Eisenerzes stammen aus Australien, China, Brasilien und Indien. Weltweit wurden im Jahr 2020 2,4 Mrd. Tonnen Eisenerz gewonnen. Allein in Australien wurden 2020 900 Mio. Tonnen Eisenerz gefördert, gefolgt von China mit 351 Mio. Tonnen, Brasilien mit 400 Mio. Tonnen und Indien mit 230 Mio. Tonnen (vgl. Abbildung 1). <ref name = "WorldMiningData"/> | |||

<gallery widths=1000px heights=1000px mode="nolines"> | |||

Datei:MinenproduktionEisenerzWeltkarte.png|Abbildung 1: Anteil an der weltweiten Minenproduktion von Eisenerz 2020 <ref name = "WorldMiningData"/> | Datei:MinenproduktionEisenerzWeltkarte.png|Abbildung 1: Anteil an der weltweiten Minenproduktion von Eisenerz 2020 <ref name = "WorldMiningData"/> | ||

</gallery> | </gallery> | ||

Eisen liegt in der Natur nicht in Reinform vor. Abgebaut werden beispielsweise Magnetit (Eisengehalt bis zu 73 %), Hämatit (Eisengehalt bis zu 70 %) oder Siderit (Eisengehalt bis zu 50 %) <ref>. Das am häufigsten vorkommende Eisenerz Hämatit ist vor allem in Schweden, Brasilien, dem Ural, den USA, Elba und dem Lahn-Dill-Gebiet zu finden<ref name = "StadtmuseumWeilburg"/>. | Eisen liegt in der Natur nicht in Reinform vor. Abgebaut werden beispielsweise Magnetit (Eisengehalt bis zu 73 %), Hämatit (Eisengehalt bis zu 70 %) oder Siderit (Eisengehalt bis zu 50 %) <ref name = "Schatzwert"/>. Das am häufigsten vorkommende Eisenerz Hämatit ist vor allem in Schweden, Brasilien, dem Ural, den USA, Elba und dem Lahn-Dill-Gebiet zu finden<ref name = "StadtmuseumWeilburg"/>. | ||

|} | |||

[[Datei:Produktion blaumedium RGB Linie.png|class=headericons]] | |||

== Produktion == | == Produktion == | ||

{| | {| | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| | | | ||

Bei der Produktion von Stahl aus Eisenerz ist China führend. China produzierte im Jahr 2020 rund 996,3 Mio. Tonnen Stahl, gefolgt von Indien mit 111,4 Mio. Tonnen und Japan mit 99,3 Mio. Tonnen<ref name = "SteelYearbook2020"/> (vgl. Abbildung 2). Deutschland steht mit 39,6 Mio. Tonnen produziertem Stahl im Jahr 2020 an siebter Stelle <ref name = "SteelYearbook2020"/>. Die jährliche Rohstahlproduktion in Deutschland lag von 2010 bis 2018 konstant bei etwa 40 bis 45 Mio. Tonnen produziertem Stahl pro Jahr. Seit 2019 sinkt die deutsche Stahlproduktion. | |Bei der Produktion von Stahl aus Eisenerz ist China führend. China produzierte im Jahr 2020 rund 996,3 Mio. Tonnen Stahl, gefolgt von Indien mit 111,4 Mio. Tonnen und Japan mit 99,3 Mio. Tonnen <ref name = "SteelYearbook2020"/> (vgl. Abbildung 2). Deutschland steht mit 39,6 Mio. Tonnen produziertem Stahl im Jahr 2020 an siebter Stelle <ref name = "SteelYearbook2020"/>. Die jährliche Rohstahlproduktion in Deutschland lag von 2010 bis 2018 konstant bei etwa 40 bis 45 Mio. Tonnen produziertem Stahl pro Jahr. Seit 2019 sinkt die deutsche Stahlproduktion. | ||

In der Produktion werden Eisenerz, Zuschlagsstoffe, Legierungsmittel und Stahlschrott über Reduktionsmittel zu Stahl verarbeitet<ref name = "RVR_Eisen"/>. Als Reduktionsmittel werden Kokskohle, Einblaskohle, Öl, Erdgas und Sauerstoff eingesetzt<ref name = "RVR_Eisen"/>. Die Prozessierung von Eisenerzen zu Roheisen geschieht über eine Reduktion im Hochofen <ref name = "ProduktionundEnergieStahl"/> . Das hier entstehende Roheisen wird im Sauerstoffblaskonverter zu Stahl verarbeitet. In Elektrolichtbogenöfen wird Stahlschrott wieder zu neuem Stahl eingeschmolzen<ref name = "ProduktionundEnergieStahl"/>. Diese und weitere Verfahren zur Stahlproduktion werden im Folgenden dargestellt (vgl. Abbildung 6). | In der Produktion werden Eisenerz, Zuschlagsstoffe, Legierungsmittel und Stahlschrott über Reduktionsmittel zu Stahl verarbeitet <ref name = "RVR_Eisen"/>. Als Reduktionsmittel werden Kokskohle, Einblaskohle, Öl, Erdgas und Sauerstoff eingesetzt <ref name = "RVR_Eisen"/>. Die Prozessierung von Eisenerzen zu Roheisen geschieht über eine Reduktion im Hochofen <ref name = "ProduktionundEnergieStahl"/> . Das hier entstehende Roheisen wird im Sauerstoffblaskonverter zu Stahl verarbeitet. In Elektrolichtbogenöfen wird Stahlschrott wieder zu neuem Stahl eingeschmolzen <ref name = "ProduktionundEnergieStahl"/>. Diese und weitere Verfahren zur Stahlproduktion werden im Folgenden dargestellt (vgl. Abbildung 6). | ||

[[Datei:Rohstahlproduktion Deutschland.png|thumb| | [[Datei:Rohstahlproduktion Deutschland 2008-2022.png|thumb|600px|Abbildung 2: Rohstahlproduktion in Deutschland <ref name = "Rohstahlproduktion_Deutschland"/>]] | ||

[[Datei:Rohstahlproduktion | [[Datei:Wichtigste Länder weltweit nach Rohstahlproduktion 2021.png|thumb|600px|Abbildung 3: Wichtigste Länder weltweit nach Rohstahlproduktion 2021 in Mio. Tonnen <ref name = "StahlproduktionLänder"/>]] | ||

[[Datei: | [[Datei:Größte Stahlproduzenten weltweit 2021.png|thumb|600px|Abbildung 4: Größte Stahlproduzenten weltweit nach Produktionsmenge im Jahr 2021 in Mio. Tonnen <ref name = "Stahlproduzenten"/>]] | ||

[[Datei:StahlproduktionsverfahrenDeutschland.png|thumb|500px|Abbildung 5: Anteil der verschiedenen Stahlproduktionverfahren an der Gesamtproduktion in Deutschland seit 1950]] | <!-- Abbildung noch austauschen:[[Datei:StahlproduktionsverfahrenDeutschland.png|thumb|500px|Abbildung 5: Anteil der verschiedenen Stahlproduktionverfahren an der Gesamtproduktion in Deutschland seit 1950 <ref name = "Stahlerzeugung_Deutschland"/>]]--> | ||

Im ersten Schritt wird das Eisenerz in Sinteranlagen für den Hochofenprozess vorbereitet, indem verschiedene Erzkörner vermengt und durch An- und Verschmelzen zu Pellets zusammengeführt werden. Die Pellets sollen dabei mechanisch belastbar sein, um die Stabilität des aufgehäuften Materials im Hochofen zu gewährleisten. <ref name = "ProduktionundEnergieStahl"/> | Im ersten Schritt wird das Eisenerz in Sinteranlagen für den Hochofenprozess vorbereitet, indem verschiedene Erzkörner vermengt und durch An- und Verschmelzen zu Pellets zusammengeführt werden. Die Pellets sollen dabei mechanisch belastbar sein, um die Stabilität des aufgehäuften Materials im Hochofen zu gewährleisten. <ref name = "ProduktionundEnergieStahl"/> | ||

Der Hochofen wird von oben über eine Gicht abwechselnd mit Eisenpellets, Stückerz und Koks, sowie mit Zuschlägen (u.a. Kalk) befüllt <ref name = "RVR_Eisen"/><ref name = "ProduktionundEnergieStahl"/>. Das Gemisch aus Eisenerz, Koks und Zuschlägen wird als Möller bezeichnet <ref name = "Mineralienatlas"/>. | Der Hochofen wird von oben über eine Gicht abwechselnd mit Eisenpellets, Stückerz und Koks, sowie mit Zuschlägen (u.a. Kalk) befüllt <ref name = "RVR_Eisen"/> <ref name = "ProduktionundEnergieStahl"/>. Das Gemisch aus Eisenerz, Koks und Zuschlägen wird als Möller bezeichnet <ref name = "Mineralienatlas"/>. | ||

Der Hochofen wird von unten im Gegenstromverfahren mit heißer, sauerstoffreicher Luft, dem sogenannten Heißwind, durchblasen. Der Möller sinkt derweil den Hochofen herab, wo eine Temperatur von über 2000 °C erreicht werden kann. Der Kohlenstoff des Kokses reagiert bei diesen Temperaturen mit dem Sauerstoff des Heißwindes zu Kohlenmonoxid, welches im Möller enthaltene Metalloxide reduziert. Es bilden sich eine Schlackephase mit den Begleitelementen des Eisenerzes in Form von Metalloxiden und eine Eisenphase, die sich aufgrund ihres Dichteunterschieds am Boden des Hochofens trennen. <ref name = "ProduktionundEnergieStahl"/> | Der Hochofen wird von unten im Gegenstromverfahren mit heißer, sauerstoffreicher Luft, dem sogenannten Heißwind, durchblasen. Der Möller sinkt derweil den Hochofen herab, wo eine Temperatur von über 2000 °C erreicht werden kann. Der Kohlenstoff des Kokses reagiert bei diesen Temperaturen mit dem Sauerstoff des Heißwindes zu Kohlenmonoxid, welches im Möller enthaltene Metalloxide reduziert. Es bilden sich eine Schlackephase mit den Begleitelementen des Eisenerzes in Form von Metalloxiden und eine Eisenphase, die sich aufgrund ihres Dichteunterschieds am Boden des Hochofens trennen. <ref name = "ProduktionundEnergieStahl"/> | ||

| Zeile 49: | Zeile 62: | ||

<gallery widths=700px heights=500px mode="nolines"> | <gallery widths=700px heights=500px mode="nolines"> | ||

Datei: | Datei:Prozesse der Stahlherstellung.png|Abbildung 6: verschiedene Prozesse der Stahlherstellung<ref name = "VDEH"/> | ||

</gallery> | </gallery> | ||

|} | |} | ||

[[Datei:Nutzung grünmai RGB Linie.png|class=headericons]] | |||

== Nutzung == | == Nutzung == | ||

{| | {| | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| | | | ||

| | | | ||

Stahl als Werkstoff zeichnet sich durch seine gute Verformbarkeit, Wärmeleitfähigkeit und Strapazierfähigkeit aus. Er besitzt eine hohe Zugfestigkeit und Fließgrenze. Rostfreier Stahl hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Als Stahl wird dabei eine Legierung aus Eisen mit maximal 2 % Kohlenstoff und verschiedenen anderen Elementen wie Mangan, Phosphor, Schwefel, Chrom oder Nickel bezeichnet (vgl. Tabelle 1). <ref name = "TotalMateria"/> | Stahl als Werkstoff zeichnet sich durch seine gute Verformbarkeit, Wärmeleitfähigkeit und Strapazierfähigkeit aus. Er besitzt eine hohe Zugfestigkeit und Fließgrenze. Rostfreier Stahl hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Als Stahl wird dabei eine Legierung aus Eisen mit maximal 2 % Kohlenstoff und verschiedenen anderen Elementen wie Mangan, Phosphor, Schwefel, Chrom oder Nickel bezeichnet (vgl. Tabelle 1). <ref name = "TotalMateria"/> | ||

| Zeile 94: | Zeile 109: | ||

! Güteklasse !! Kurzbeschreibung !! Anwendungen | ! Güteklasse !! Kurzbeschreibung !! Anwendungen | ||

|- | |- | ||

| Unlegierte Qualitätsstähle || Festgelegte Anforderungen an Zähigkeit, Korngröße und Umformbarkeit || Unlegierte Baustähle | | Unlegierte Qualitätsstähle || Festgelegte Anforderungen an Zähigkeit, Korngröße und Umformbarkeit || Unlegierte Baustähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Schweißgeeignete Feinkornbaustähle | ||

|- | |- | ||

| Unlegierte Edelstähle || Höherer Reinheitsgrad als unlegierte Qualitätsstähle || Stahlbau, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Federstähle, Werkzeugstähle | | Unlegierte Edelstähle || Höherer Reinheitsgrad als unlegierte Qualitätsstähle || Stahlbau, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Federstähle, Werkzeugstähle | ||

| Zeile 102: | Zeile 117: | ||

| Legierte Edelstähle || Genaue Einstellung der chemischen Zusammensetzung, optimierte Eigenschaften || Maschinenbau, Druckbehälter, Wälzlager, Werkzeugstähle, Warmfeste Stähle | | Legierte Edelstähle || Genaue Einstellung der chemischen Zusammensetzung, optimierte Eigenschaften || Maschinenbau, Druckbehälter, Wälzlager, Werkzeugstähle, Warmfeste Stähle | ||

|- | |- | ||

| Nichtrostende Stähle || Genauste Anforderung an Chrom- und | | Nichtrostende Stähle || Genauste Anforderung an Chrom- und Kohlenstoffgehalt || Stähle mit den Anforderungen: korrosionsbeständig, hitzebeständig oder warmfest | ||

|}Legierte Qualitätsstähle erfüllen besondere Anforderungen an Zähigkeit, Korngröße und Umformbarkeit. Sie werden beispielsweise im Stahlbau, für Schienen und Spundbohlen oder für warm- oder kaltgewalzte Flacherzeugnisse eingesetzt. Schweißgeeignete Feinkornbaustähle sind ein Beispiel für legierte Qualitätsstähle. Legierte Edelstähle zeichnen sich durch eine genauere Einstellung der chemischen Zusammensetzung und verbesserte Eigenschaften durch besondere Herstellungs- und Prüfbedingungen aus. Beispiele für legierte Qualitätsstähle sind Maschinenbaustähle, Stähle für Druckbehälter, Wälzlagerstähle, Werkzeugstähle und warmfeste Stähle. Schweißgeeignete legierte Feinkornbaustähle zählen zu den Edelstählen, wenn sie eine vorgegebenen Massenanteil an bestimmten Elementen besitzen (vgl. Tabelle 3). <ref name = "DINSTahlbezeichnung"/> | |}Legierte Qualitätsstähle erfüllen besondere Anforderungen an Zähigkeit, Korngröße und Umformbarkeit. Sie werden beispielsweise im Stahlbau, für Schienen und Spundbohlen oder für warm- oder kaltgewalzte Flacherzeugnisse eingesetzt. Schweißgeeignete Feinkornbaustähle sind ein Beispiel für legierte Qualitätsstähle. Legierte Edelstähle zeichnen sich durch eine genauere Einstellung der chemischen Zusammensetzung und verbesserte Eigenschaften durch besondere Herstellungs- und Prüfbedingungen aus. Beispiele für legierte Qualitätsstähle sind Maschinenbaustähle, Stähle für Druckbehälter, Wälzlagerstähle, Werkzeugstähle und warmfeste Stähle. Schweißgeeignete legierte Feinkornbaustähle zählen zu den Edelstählen, wenn sie eine vorgegebenen Massenanteil an bestimmten Elementen besitzen (vgl. Tabelle 3). <ref name = "DINSTahlbezeichnung"/> | ||

{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||

| Zeile 133: | Zeile 148: | ||

|} | |} | ||

== | [[Datei:RS-Sek blaudunkel RGB Linie.png|class=headericons]] | ||

== Recyclingrohstoff == | |||

{| | {| | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| | | | ||

| | | | ||

Stahlabfälle werden in Eigenschrott, Neuschrott und Altschrott unterteilt. In Deutschland werden Neuschrott und Altschrott etwa Verhältnis von 2:3 eingesetzt und im Verhältnis 1:1 recycelt. Stahlschrotte werden an Anfallstellen (Industrie, Gewerbe, Kommune, Haushalte) gesammelt und vom Handel entgegengenommen. Der Eigenschrott wird meist in den Stahlwerken und Gießereien direkt wieder eingesetzt. <ref name = "BVSE_Sammlung"/> | Stahlabfälle werden in Eigenschrott, Neuschrott und Altschrott unterteilt. In Deutschland werden Neuschrott und Altschrott etwa Verhältnis von 2:3 eingesetzt und im Verhältnis 1:1 recycelt. Stahlschrotte werden an Anfallstellen (Industrie, Gewerbe, Kommune, Haushalte) gesammelt und vom Handel entgegengenommen. Der Eigenschrott wird meist in den Stahlwerken und Gießereien direkt wieder eingesetzt. <ref name = "BVSE_Sammlung"/> | ||

| Zeile 162: | Zeile 179: | ||

| Stahlspäne || 361,0 | | Stahlspäne || 361,0 | ||

|}Die Sammelrate von Stahl in der Baubranche liegt derzeit bei rund 97 %<ref name = "FaktenStahlindustrie2020"/>. Der gesamte gesammelte Stahl wird laut der Wirtschaftsvereinigung Stahl dem Recycling zugeführt <ref name = "FaktenStahlindustrie2020"/>.<gallery widths=700px heights=500px mode="nolines"> | |}Die Sammelrate von Stahl in der Baubranche liegt derzeit bei rund 97 %<ref name = "FaktenStahlindustrie2020"/>. Der gesamte gesammelte Stahl wird laut der Wirtschaftsvereinigung Stahl dem Recycling zugeführt <ref name = "FaktenStahlindustrie2020"/>.<gallery widths=700px heights=500px mode="nolines"> | ||

Datei:Stahl | Datei:Stoffstrom Eisen und Stahl in Deutschland aktuell.png|Abbildung 8: Stoffströme Stahl und Fe-Guss in Deutschland 2013 <ref name = "UBA_Sekundärrohstoffwirtschaft"/> | ||

</gallery> ''' Aufbereitung von Schrotten ''' | </gallery> ''' Aufbereitung von Schrotten ''' | ||

:Stahl kann grundsätzlich aus allen Anwendungen recycelt werden. Es ist möglich, Stahl beliebig oft einzuschmelzen und neu zu verwenden. Dabei können durch Legierungen und weitere Behandlungen Anpassungen an neue Anwendungsbereiche vorgenommen werden. <ref name = "RivaStahl"/> | :Stahl kann grundsätzlich aus allen Anwendungen recycelt werden. Es ist möglich, Stahl beliebig oft einzuschmelzen und neu zu verwenden. Dabei können durch Legierungen und weitere Behandlungen Anpassungen an neue Anwendungsbereiche vorgenommen werden. <ref name = "RivaStahl"/> | ||

[[Datei:Schematischer Ablauf Stahlrecycling. | [[Datei:Schematischer Ablauf Stahlrecycling aktuell.png|thumb|600px|Abbildung 9: Schematische Darstellung der Aufbereitung und Wiederverwendung von Stahlschrott <ref name = "RivaStahl"/>]] | ||

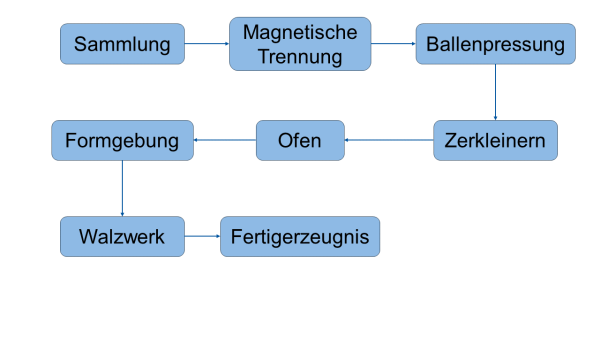

:Der Einsatz von Stahlschrott wird durch das Remelting, also das erneute Einschmelzen von Stahlschrott in den bereits beschriebenen Sauerstoffblasverfahren und im Elektrobogenverfahren ermöglicht. Die Sortierung und Aufbereitung von Stahlschrott geschieht über eine Kombination aus verschiedenen Verfahrensschritten. Zunächst geschehen eine Sortierung und Vorbereitung oder eine physikalische Trennung durch manuelle Sortierung durch den Menschen. Optische Emissionsspektrometer oder laserinduzierte Plasmaspektroskopien könne zur Hilfe genommen werden. In diesem Schritt werden nicht metallische Produkte und verschiedene Anhaftungen, sowie wertvolle und wiederverwertbare Stoffe können durch diesen Verfahrensschritt entfernt werden. Während der Zerkleinerung wird großformatigerer Schrott durch Scheren durch hydraulische Guillotinen zum Transport und zur Beschickung in Stücke geschnitten. Durch Ballenpressen und Brikettierungen wird die Dichte des Schrotts vor der Beschickung des Ofens erhöht. Für das Schreddern und die Fragmentierung größerer Objekte in passende Stücke wird eine Hammermühle eingesetzt. Eine magnetische Trennung geschieht über Band- und Trommel-Permanentmagnete oder Elektromagnete. Hier werden eisenhaltige Schrotte von nichteisenhaltigen Schrotten getrennt. Über Funken-, magnetische, chemische und spektroskopische Prüfungen werden Stahllegierungen getrennt und klassifiziert. Thermische Methoden wie Verdampfer und Verbrennungsanlagen können Beschichtungen mit Zink, Zinn, Brennstoffen, Ölen, Fetten, Farben, Schmiermitteln und Klebstoffen entfernen. Dabei werden jeweils spezifische Kombinationen auf den genannten Verfahren eingesetzt, um den Schrott anforderungsgemäß zu behandeln. (Wirbelstromscheider, Abscheidung schwerer Medien weggelassen) <ref name = "FraunhoferStahlschrott2016"/> | :Der Einsatz von Stahlschrott wird durch das Remelting, also das erneute Einschmelzen von Stahlschrott in den bereits beschriebenen Sauerstoffblasverfahren und im Elektrobogenverfahren ermöglicht. Die Sortierung und Aufbereitung von Stahlschrott geschieht über eine Kombination aus verschiedenen Verfahrensschritten. Zunächst geschehen eine Sortierung und Vorbereitung oder eine physikalische Trennung durch manuelle Sortierung durch den Menschen. Optische Emissionsspektrometer oder laserinduzierte Plasmaspektroskopien könne zur Hilfe genommen werden. In diesem Schritt werden nicht metallische Produkte und verschiedene Anhaftungen, sowie wertvolle und wiederverwertbare Stoffe können durch diesen Verfahrensschritt entfernt werden. Während der Zerkleinerung wird großformatigerer Schrott durch Scheren durch hydraulische Guillotinen zum Transport und zur Beschickung in Stücke geschnitten. Durch Ballenpressen und Brikettierungen wird die Dichte des Schrotts vor der Beschickung des Ofens erhöht. Für das Schreddern und die Fragmentierung größerer Objekte in passende Stücke wird eine Hammermühle eingesetzt. Eine magnetische Trennung geschieht über Band- und Trommel-Permanentmagnete oder Elektromagnete. Hier werden eisenhaltige Schrotte von nichteisenhaltigen Schrotten getrennt. Über Funken-, magnetische, chemische und spektroskopische Prüfungen werden Stahllegierungen getrennt und klassifiziert. Thermische Methoden wie Verdampfer und Verbrennungsanlagen können Beschichtungen mit Zink, Zinn, Brennstoffen, Ölen, Fetten, Farben, Schmiermitteln und Klebstoffen entfernen. Dabei werden jeweils spezifische Kombinationen auf den genannten Verfahren eingesetzt, um den Schrott anforderungsgemäß zu behandeln. (Wirbelstromscheider, Abscheidung schwerer Medien weggelassen) <ref name = "FraunhoferStahlschrott2016"/> | ||

''' Einsatz von Schrotten und Vorteile des Stahlrecyclings ''' | ''' Einsatz von Schrotten und Vorteile des Stahlrecyclings ''' | ||

| Zeile 191: | Zeile 208: | ||

|- | |- | ||

| Luftverunreinigungen || 86% | | Luftverunreinigungen || 86% | ||

|}''' Beispiele für Schrottqualitäten '''<gallery widths=400px mode="nolines"> | |} | ||

<!--''' Beispiele für Schrottqualitäten '''<gallery widths=400px mode="nolines"> | |||

Datei:LeichterAltschrott.png|Leichter Altschrott: Material aus Abbruch und Industrie, gebrauchte und funktionsunfähige Ware; unter 6 mm Stärke <ref name = "RobertJager"/> | Datei:LeichterAltschrott.png|Leichter Altschrott: Material aus Abbruch und Industrie, gebrauchte und funktionsunfähige Ware; unter 6 mm Stärke <ref name = "RobertJager"/> | ||

Datei:LeichterStahlneuschrott.png|Pakete: Leichter Stahlneuschrott, unter 3mm Stärke, verdichtet oder in Form von festen Paketen <ref name = "RobertJager"/> | Datei:LeichterStahlneuschrott.png|Pakete: Leichter Stahlneuschrott, unter 3mm Stärke, verdichtet oder in Form von festen Paketen <ref name = "RobertJager"/> | ||

Datei:Stahlspäne.png|Stahlspäne: Homogene oder gemischte Lose von Kohlenstoffstahlspänen, frei von zu hohem Anteil wolliger Späne, frei von jeglicher Verunreinigung wie NE-Metalle, Zunder, Schleifstaub und stark oxydierten Spänen oder Stoffen der chemischen Industrie <ref name = "RobertJager"/> | Datei:Stahlspäne.png|Stahlspäne: Homogene oder gemischte Lose von Kohlenstoffstahlspänen, frei von zu hohem Anteil wolliger Späne, frei von jeglicher Verunreinigung wie NE-Metalle, Zunder, Schleifstaub und stark oxydierten Spänen oder Stoffen der chemischen Industrie <ref name = "RobertJager"/> | ||

</gallery> | </gallery> | ||

|}--> | |||

== Literaturverzeichnis == | == Literaturverzeichnis == | ||

<references> | <references> | ||

<ref name = "Schatzwert"> Schatzwert.de: Eisenerze (online). Online verfügbar unter: https://www.schatzwert.de/metalle/eisen/eisenerze/, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | |||

<ref name = "Schatzwert"> Schatzwert.de: Eisenerze (online). Online verfügbar unter: https://www.schatzwert.de/metalle/eisen/eisenerze/, zuletzt geprüft am 10.10.21 | <ref name="WorldMiningData"> US Geological Survey (2021): MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2021. Online verfügbar unter: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2021/mcs2021.pdf, zuletzt geprüft am 28.10.21. </ref> | ||

<ref name=" | |||

<ref name="StadtmuseumWeilburg"> Bergbau- und Stadtmuseum - Weilburg an der Lahn: Eisen / Eisenerz (online). Online verfügbar unter: | <ref name="StadtmuseumWeilburg"> Bergbau- und Stadtmuseum - Weilburg an der Lahn: Eisen / Eisenerz (online). Online verfügbar unter: | ||

http://www.museum-weilburg.de/texte/seite.php?id=107886, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | http://www.museum-weilburg.de/texte/seite.php?id=107886, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | ||

| Zeile 215: | Zeile 225: | ||

<ref name="RVR_Eisen"> Regionalverbund Ruhr (2010): Wie aus Eisenerz Roheisen wird (online). Online verfügbar unter: http://www.ruhrgebiet-regionalkunde.de/html/grundlagen_und_anfaenge/eisen_und_stahl/roheisenherstellung.php%3Fp=3,3.html, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | <ref name="RVR_Eisen"> Regionalverbund Ruhr (2010): Wie aus Eisenerz Roheisen wird (online). Online verfügbar unter: http://www.ruhrgebiet-regionalkunde.de/html/grundlagen_und_anfaenge/eisen_und_stahl/roheisenherstellung.php%3Fp=3,3.html, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | ||

<ref name="ProduktionundEnergieStahl"> Bartusch, H.; Alcalde, A.; Fröhling, M.; Schultemann, F.; Schwaderer, F. (2013): Erhöhung der Energie- und Ressourceneffizient und Reduzierung der Treibhausgasemissionen in der Eisen-, Stahl- und Zinkindustrie (ERESTRE): Band 2 Produktion und Energie. Karlsruhe. Online verfügbar unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000028247, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | <ref name="ProduktionundEnergieStahl"> Bartusch, H.; Alcalde, A.; Fröhling, M.; Schultemann, F.; Schwaderer, F. (2013): Erhöhung der Energie- und Ressourceneffizient und Reduzierung der Treibhausgasemissionen in der Eisen-, Stahl- und Zinkindustrie (ERESTRE): Band 2 Produktion und Energie. Karlsruhe. Online verfügbar unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000028247, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | ||

<ref name=" | <ref name="StahlproduktionLänder"> Statista (2021): Rohstahlproduktion nach Ländern weltweit 2020. Online verfügbar unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/311503/umfrage/wichtigste-laender-nach-rohstahlproduktion/, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | ||

<ref name=" | <ref name="Stahlproduzenten"> Statista (2021): Größte Stahlproduzenten weltweit nach Produktionsmenge 2020. Online verfügbar unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/180811/umfrage/die-groessten-stahlproduzenten-weltweit-nach-produzierter-menge/, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | ||

<ref name=" | <ref name="Mineralienatlas"> S. Schorn: Mineralienatlas - Möller (online). Online verfügbar unter: https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/M%C3%B6ller?lang=de, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | ||

<ref name="Martens"> H. Martens DG. Recyclingtechnik: Fachbuch für Lehre und Praxis. 2. Auflage; 2016 </ref> | <ref name="Martens"> H. Martens DG. Recyclingtechnik: Fachbuch für Lehre und Praxis. 2. Auflage; 2016 </ref> | ||

<ref name=" | <ref name="TecScience"> A. Höfler: TecSciemce - Direktreduktionsverfahren (online). Online verfügbar unter: https://www.tec-science.com/de/werkstofftechnik/stahl-erzeugung-herstellung/direktreduktionsverfahren/, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | ||

<ref name=" | <ref name="VDEH"> Stahlinstitut VDEh: Roheisen- und Rohstahlerzeugung (online). Online verfügbar unter: https://www.vdeh.de/stahltechnologie/stahlerzeugung/, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | ||

<ref name=" | <ref name="BVSE_Verwertung"> bvse-Fachverband Schrott, E-Schrott und Kfz-Recycling: Metallschrottrecycling, Verwertung (online). Online verfügbar unter: https://www.bvse.de/fachbereiche-schrott-e-schrott-kfz/metallschrott/verwertung.html, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | ||

<ref name=" | <ref name="HBrauer"> H. Brauer (1996): Handbuch des Umweltschutzes und der Umweltschutztechnik: Band 2, Produktions- und produktintegrierter Umweltschutz. </ref> | ||

<ref name="Schlemme"> J. Schlemme, M. Schimmel, C. Achtelik (2019): Energiewende in der Industrie: Potenziale und Wechselwirkungen mit dem Energiesektor. Branchensteckbrief der Eisen- und Stahlindustrie. Online verfügbar unter: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/energiewende-in-der-industrie-ap2a-branchensteckbrief-stahl.pdf?__blob=publicationFile&v=4, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | <ref name="Schlemme"> J. Schlemme, M. Schimmel, C. Achtelik (2019): Energiewende in der Industrie: Potenziale und Wechselwirkungen mit dem Energiesektor. Branchensteckbrief der Eisen- und Stahlindustrie. Online verfügbar unter: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/energiewende-in-der-industrie-ap2a-branchensteckbrief-stahl.pdf?__blob=publicationFile&v=4, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | ||

<ref name=" | <ref name="TotalMateria"> Key to Metals AG (2021): Stahleigenschaften (online). Online verfügbar unter: https://www.totalmateria.com/page.aspx?ID=Stahleigenschaften&LN=DE, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | ||

<ref name=" | <ref name="WS-Stahl"> Westfälische Stahlgesellschaft F.W. Krummenerl GmbH & Co. KG: Schrottzuschläge (online). Online verfügbar unter: https://www.ws-stahl.de/service/schrottzuschlaege/, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | ||

<ref name=" | <ref name="DINSTahlbezeichnung"> Gomeringer et al. (2019): Tabellenbuch Metall - Stahlbezeichnungen (Kurzzeichen, alt) nach DIN 17600. 48. Auflage, ISBN 978-3-8085-1728-4. Online verfügbar unter: https://hps.hs-regensburg.de/heh39273/aufsaetze/en10025_1.pdf, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | ||

<ref name=" | <ref name="BVSE_Sammlung"> bvse-Fachverband Schrott, E-Schrott und Kfz-Recycling: Metallschrottrecycling, Beschaffung/Sammlung. Online verfügbar unter: https://www.bvse.de/fachbereiche-schrott-e-schrott-kfz/metallschrott/beschaffung-sammlung.html, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | ||

<ref name ="VivisRohstoffeRecyclingBand7"> Thomé-Kozmiensky et al. (2014): Recycling und Rohstoffe: Band 7. Neuruppin; 2014. Online verfügbar unter: https://www.vivis.de/wp-content/uploads/RuR7/2014_RuR_289_308_Biedermann, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | |||

<ref name =" | <ref name="EU_Stahlschrottsortenliste"> bvse-Fachverband Schrott, E-Schrott und Kfz-Recycling: Europäische Stahlschrottsortenliste. Online verfügbar unter: https://www.bvse.de/images/pdf/schott-elektro-kfz/schrottsorten.pdf, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | ||

<ref name=" | <ref name="BDSVPreiseStahl"> BDSV - Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen e. V. (2021): Markt und Preise - BDSV Durchschnittspreise in Deutschland in €/t (06/2021). Online verfügbar unter: https://www.bdsv.org/unser-service/markt-preise/, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | ||

<ref name=" | <ref name="FaktenStahlindustrie2020"> Wirtschaftvereinigung Stahl (2020): Fakten zur Stahlindistrie in Deutschland 2020. Online verfügbar unter: https://www.stahl-online.de/wp-content/uploads/WV-Stahl_Fakten-2020_rz_neu_Web1.pdf, zuletzt geprüft am 22.10.21</ref> | ||

<ref name=" | <ref name="UBA_Sekundärrohstoffwirtschaft"> Steger et al. (2019): Stoffstromorientierte Ermittlung des Beitrags der Sekundärrohstoffwirtschaft zur Schonung von Primärrohstoffen und Steigerung der Ressourcenproduktivität: Abschlussbericht. Online verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-03-27_texte_34-2019_sekundaerrohstoffwirtschaft.pdf, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | ||

<ref name=" | <ref name="RivaStahl"> RIVA Stahl GmbH: Recyclingweltmeister Stahl. Online verfügbar unter: https://www.rivastahl.com/de/corporate_responsibility/recyclingweltmeister_stahl, zuletzt geprüft am 10.10.21 </ref> | ||

<ref name=" | <ref name="FraunhoferStahlschrott2016"> M. Hiebel, J. Nühlen (2016): Technische, ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Faktoren von Stahlschrott - Zukunft Stahlschrott. Oberhausen. Online verfügbar unter: https://www.umsicht.fraunhofer.de/content/dam/umsicht/de/dokumente/publikationen/2016/stahlrecycling-sichert-stahlproduktion.pdf </ref> | ||

<ref name=" | <!-- <ref name="RobertJager"> Robert Jaeger Rohstoffhandelsgesellschaft GmbH (2021): Stahlschrott. Online verfügbar unter: https://www.robert-jaeger-denklingen.de/handel/stahlschrott-2/ (22.10.2021) </ref> --> | ||

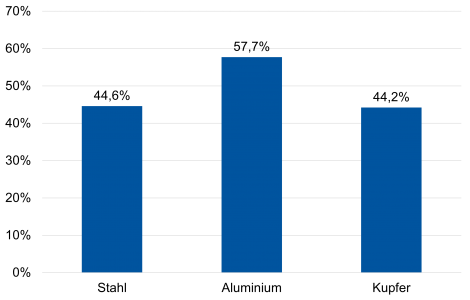

<ref name=" | <ref name="AnteilSekRohstoffe"> Statista (2020): Metallrecycling - Anteil der Sekundärproduktion nach Metallart in Deutschland 2019. Online verfügbar unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/259779/umfrage/recyclinganteil-bei-der-produktion-ausgewaehlter-metalle-in-deutschland/, zuletzt geprüft am 22.10.21 </ref> | ||

<ref name=" | <ref name = "Rohstahlproduktion_Deutschland"> Wirtschaftsvereinigung Stahl (2023): Rohstahlproduktion in Deutschland. online verfügbar unter: https://www.stahl-online.de/startseite/stahl-in-deutschland/konjunkturinformationen/, zuletzt geprüft am 03.07.2023. </ref> | ||

<!-- <ref name = "Stahlerzeugung_Deutschland"> Wirtschaftsvereinigung Stahl (2022): Stahlerzeugung in Deutschland. online verfügbar unter: https://www.stahl-online.de/startseite/stahl-in-deutschland/zahlen-und-fakten/, zuletzt geprüft am 03.08.2023. </ref> --> | |||

</references> | |||

Aktuelle Version vom 24. Oktober 2024, 10:51 Uhr

Primärrohstoffe und Grundstoffe

|

Für die Herstellung von Werkstoffen aus Eisen und Stahl wird vor allem Eisenerz benötigt [1]. Rund 80 % des weltweit abgebauten Eisenerzes stammen aus Australien, China, Brasilien und Indien. Weltweit wurden im Jahr 2020 2,4 Mrd. Tonnen Eisenerz gewonnen. Allein in Australien wurden 2020 900 Mio. Tonnen Eisenerz gefördert, gefolgt von China mit 351 Mio. Tonnen, Brasilien mit 400 Mio. Tonnen und Indien mit 230 Mio. Tonnen (vgl. Abbildung 1). [2]

Eisen liegt in der Natur nicht in Reinform vor. Abgebaut werden beispielsweise Magnetit (Eisengehalt bis zu 73 %), Hämatit (Eisengehalt bis zu 70 %) oder Siderit (Eisengehalt bis zu 50 %) [1]. Das am häufigsten vorkommende Eisenerz Hämatit ist vor allem in Schweden, Brasilien, dem Ural, den USA, Elba und dem Lahn-Dill-Gebiet zu finden[3]. |

Produktion

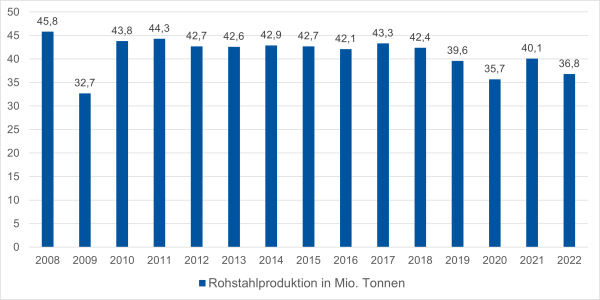

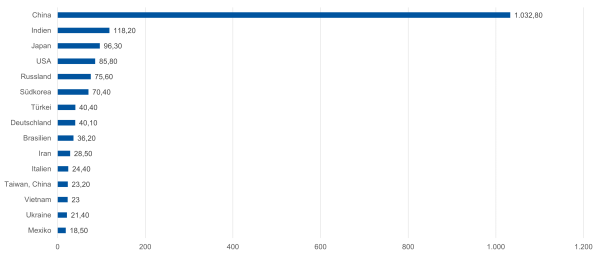

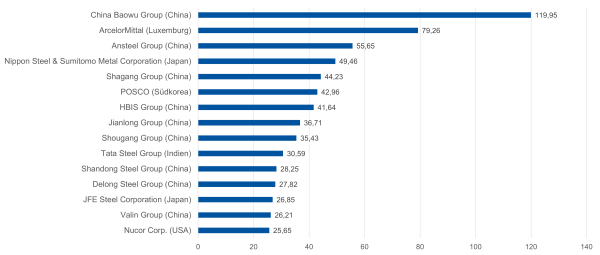

| Bei der Produktion von Stahl aus Eisenerz ist China führend. China produzierte im Jahr 2020 rund 996,3 Mio. Tonnen Stahl, gefolgt von Indien mit 111,4 Mio. Tonnen und Japan mit 99,3 Mio. Tonnen [4] (vgl. Abbildung 2). Deutschland steht mit 39,6 Mio. Tonnen produziertem Stahl im Jahr 2020 an siebter Stelle [4]. Die jährliche Rohstahlproduktion in Deutschland lag von 2010 bis 2018 konstant bei etwa 40 bis 45 Mio. Tonnen produziertem Stahl pro Jahr. Seit 2019 sinkt die deutsche Stahlproduktion.

In der Produktion werden Eisenerz, Zuschlagsstoffe, Legierungsmittel und Stahlschrott über Reduktionsmittel zu Stahl verarbeitet [5]. Als Reduktionsmittel werden Kokskohle, Einblaskohle, Öl, Erdgas und Sauerstoff eingesetzt [5]. Die Prozessierung von Eisenerzen zu Roheisen geschieht über eine Reduktion im Hochofen [6] . Das hier entstehende Roheisen wird im Sauerstoffblaskonverter zu Stahl verarbeitet. In Elektrolichtbogenöfen wird Stahlschrott wieder zu neuem Stahl eingeschmolzen [6]. Diese und weitere Verfahren zur Stahlproduktion werden im Folgenden dargestellt (vgl. Abbildung 6).    Im ersten Schritt wird das Eisenerz in Sinteranlagen für den Hochofenprozess vorbereitet, indem verschiedene Erzkörner vermengt und durch An- und Verschmelzen zu Pellets zusammengeführt werden. Die Pellets sollen dabei mechanisch belastbar sein, um die Stabilität des aufgehäuften Materials im Hochofen zu gewährleisten. [6] Der Hochofen wird von oben über eine Gicht abwechselnd mit Eisenpellets, Stückerz und Koks, sowie mit Zuschlägen (u.a. Kalk) befüllt [5] [6]. Das Gemisch aus Eisenerz, Koks und Zuschlägen wird als Möller bezeichnet [10]. Der Hochofen wird von unten im Gegenstromverfahren mit heißer, sauerstoffreicher Luft, dem sogenannten Heißwind, durchblasen. Der Möller sinkt derweil den Hochofen herab, wo eine Temperatur von über 2000 °C erreicht werden kann. Der Kohlenstoff des Kokses reagiert bei diesen Temperaturen mit dem Sauerstoff des Heißwindes zu Kohlenmonoxid, welches im Möller enthaltene Metalloxide reduziert. Es bilden sich eine Schlackephase mit den Begleitelementen des Eisenerzes in Form von Metalloxiden und eine Eisenphase, die sich aufgrund ihres Dichteunterschieds am Boden des Hochofens trennen. [6] Sauerstoffblasverfahren

Elektrolichtbogen-Verfahren

Direktreduktion

Schmelzreduktion

Seit den 2000er Jahren wird ca. ein Drittel des Stahls mittels Elektrostahlverfahren und zwei Drittel über das Oxygenstahlverfahren hergestellt (vgl. Abbildung 5). Die Stahlproduktion besaß im Jahr 2015 einen Gesamtenergieverbrauch von 166,8 TWh. Dieser verteilt sich auf den Kohleverbrauch mit 133 TWh/a, Stromverbrauch mit 25,3 TWh/a und Erdgasverbrauch mit 20,9 TWh/a. Insgesamt wurden für die Herstellung von Stahl im Jahr 2015 59 Mt CO2 Äquivalente emittiert. [16]

|

Nutzung

|

Stahl als Werkstoff zeichnet sich durch seine gute Verformbarkeit, Wärmeleitfähigkeit und Strapazierfähigkeit aus. Er besitzt eine hohe Zugfestigkeit und Fließgrenze. Rostfreier Stahl hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Als Stahl wird dabei eine Legierung aus Eisen mit maximal 2 % Kohlenstoff und verschiedenen anderen Elementen wie Mangan, Phosphor, Schwefel, Chrom oder Nickel bezeichnet (vgl. Tabelle 1). [17] Der Preis für eine Tonne Stahl lag im September 2020 bei ca. 214 € [18]. Stahlwerkstoffe werden nach ihrer chemischen Zusammensetzung oder nach Hauptgüteklassen eingeteilt (vgl. Tabelle 2). Die Einteilung nach der chemischen Zusammensetzung von Stahl unterscheidet unlegierte, nichtrostende und andere legierte Stähle. Ein Stahl gilt als legiert, wenn er einen bestimmten prozentualen Massenanteil anderer Elemente besitzt. Die Grenzwerte für die verschiedenen Legierungselemente sind Tabelle 1 zu entnehmen. [19]

|

Recyclingrohstoff

|

Stahlabfälle werden in Eigenschrott, Neuschrott und Altschrott unterteilt. In Deutschland werden Neuschrott und Altschrott etwa Verhältnis von 2:3 eingesetzt und im Verhältnis 1:1 recycelt. Stahlschrotte werden an Anfallstellen (Industrie, Gewerbe, Kommune, Haushalte) gesammelt und vom Handel entgegengenommen. Der Eigenschrott wird meist in den Stahlwerken und Gießereien direkt wieder eingesetzt. [20] Durch die Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen e. V. (BDSV) und die Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) wurde im Jahr 2010 eine Stahlschrottsortenliste für unlegierte Kohlenstoff-Stahlschrottsorten erstellt[21]. Diese wird durch die Europäische Stahlschrottsortenliste ergänzt[21]. An den Schrott werden nach dieser Liste verschiedene Bedingungen bezüglich der Sicherheit, Reinheit und der Begleitstoffe gestellt. Bezüglich der Sicherheitsaspekte muss gewährleistet werden, dass sich in der Schrottsammlung keine Behälter befinden dürfen, welche geschlossen sind, keine ausreichende Öffnung besitzen oder unter Druck stehen und dadurch ein Explosionsrisiko darstellen. Weiterhin dürfen sich unter dem Schrott keine gefährlichen, brennbaren, explosionsgefährdenden oder radioaktiven Materialien befinden. Der Stahl sollte für eine ausreichende Reinheit von nicht eisenhaltigen Metallen und nicht metallischen Stoffen (z.B. Erde, Eisenoxid, Isolierung), brennbaren, nicht metallischen Materialien (z.B. Gummi, Plastik, Holz, Öl) und größeren, nicht elektrizitätsleitenden Teilen (z.B. Reifen, Holz, Beton) weitestgehend frei sein. Weiterhin sollte der Schrott von Abfällen und Nebenprodukten aus der Stahlschmelze, dem Erhitzen, dem Zurichten, Schleifen und Sägen, sowie von Begleitelementen wie Kupfer, Zinn, Blei und Legierungen mit Chrom, Nickel und Molybdän befreit sein. Eine Mischung verschiedener Stahlsorten ist nur nach vorherigen Vereinbarungen zulässig. [22] Die Europäische Stahlschrottsortenliste unterschiedet nach Altschrott, Neuschrott, Shredderschrott, Stahlspäne, leicht legiertem Schrott mit hohem Gehalt an Begleitelementen, Schrott mit hohem Reststoffanteil, und geschreddertem Schrott aus der Abfallverbrennung. Neuschrotte und Shredderstahlschrotte erzielen die höchsten Verkaufspreise (vgl. Tablle 4). [22]

Einsatz von Schrotten und Vorteile des Stahlrecyclings

Literaturverzeichnis

|

![Abbildung 1: Anteil an der weltweiten Minenproduktion von Eisenerz 2020 [2]](/images/thumb/9/93/MinenproduktionEisenerzWeltkarte.png/1000px-MinenproduktionEisenerzWeltkarte.png)

![Abbildung 6: verschiedene Prozesse der Stahlherstellung[13]](/images/thumb/7/77/Prozesse_der_Stahlherstellung.png/700px-Prozesse_der_Stahlherstellung.png)

![Abbildung 7: Anteil am Stahlbedarf in Deutschland 2020 [7]](/images/thumb/2/2e/Verwendung_Stahl.png/600px-Verwendung_Stahl.png)

![Abbildung 8: Stoffströme Stahl und Fe-Guss in Deutschland 2013 [25]](/images/thumb/a/ad/Stoffstrom_Eisen_und_Stahl_in_Deutschland_aktuell.png/700px-Stoffstrom_Eisen_und_Stahl_in_Deutschland_aktuell.png)