Elektro- und Elektronikschrott: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| (30 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

__TOC__ | __TOC__ | ||

<div style="text-align:center;"> | |||

<!-- | |||

Logo mit Kapitelverlinkungen: | |||

<imagemap> | |||

File:Abbildung_Kreislauf.png|class=cd_imagemap| | |||

circle 358 103 94 [[#Primärrohstoffe und Grundstoffe|Primärrohstoffe und Grundstoffe]] | |||

circle 612 351 88 [[#Produktion|Produktion]] | |||

circle 359 606 89 [[#Nutzung|Nutzung]] | |||

circle 100 353 91 [[#Recyclingrohstoff|Recyclingrohstoff]] | |||

</imagemap> | |||

</div> --> | |||

<!-- __TOC__ --> | |||

<div style="text-align:left;"> | <div style="text-align:left;"> | ||

<!--{|style="border: 3px solid #00549F;" | |||

|- style="vertical-align:middle;| | |||

| style="height:100px; width:700px;text-align:left;" | | |||

*[[Sammlung von Elektroschrott]] | |||

|style="height:100px; width:200px;text-align:right;" | [[Datei:ESchrott.png|link=E-Schrott|caption|120px]] | |||

|}--> | |||

Zum Stoffstrom Elektro- und Elektronikschrott (im Folgenden als Elektroschrott bezeichnet) zählen, mit wenigen Ausnahmen, ausgediente Geräte, für deren Benutzung Elektrizität benötigt wurde. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Elektrizität aus einer Steckdose, einer Batterie oder aus anderen Quellen bezogen wurde. Auch Geräte, in denen sich fest verbaute elektrische oder elektronische Teile befinden, gehören als Ganzes zum Elektroschrott. Lassen sich Elektroteile leicht von Produkten abmontieren, so zählen nur jene Teile als Elektroschrott. Auch sogenannte „passive Geräte“ gelten als Elektroschrott. Hierzu zählen beispielsweise Stecker, Kabel oder Antennen. Aufgrund der vielen verschiedenen Anwendungen enthält der Stoffstrom viele Verbunde aus verschiedenen Materialien wie beispielsweise [[Kunststoffe]], [[Metalle]] und [[Glas]].<ref name = "ElektroG"/> | |||

Das erschwert die Aufbereitung von Elektroschrotten, macht sie aber gleichzeitig unverzichtbar, um die Wertstoffe im Kreislauf führen zu können. | |||

In Tabelle 1 sind einige Beispiele für Elektroschrott aufgeführt sowie einige Beispiele, die keinen Elektroschrott darstellen. | |||

{| class="wikitable" | |||

|+ Tabelle 1: Beispiele zur Abgrenzung von Elektroschrott <ref name = "Verbraucherzentrale.de_2020"/> | |||

|- | |||

!Elektroschrott !! Kein Elektroschrott | |||

|- | |||

|Pedelecs ||Nicht schadstoffhaltige Lampen | |||

|- | |||

|Schuhe mit beleuchteter Sohle ||Mechanisches Spielzeug | |||

|- | |||

|Badezimmerschränke mit fest eingebauter Beleuchtung ||Batterien | |||

|- | |||

|Photovoltaikmodule ||Autoradios | |||

|- | |||

|Stecker und Steckerleisten ||Warmwassergeräte | |||

|- | |||

|Antennen ||Klimageräte | |||

|- | |||

|Druckerpatronen mit elektrischen Bauteilen ||Druckerpatronen ohne elektrische Bauteile | |||

|} | |||

In Deutschland erfolgt eine getrennte Sammlung von Elektroschrott. Im Jahr 2019 betrug der Anteil von Elektroschrott 4 % an den getrennt gesammelten Siedlungsabfallfraktionen (vergleiche Abbildung 1) <ref name= "Abfallbilanz2019"/>. Dies entspricht einer Menge von etwa 2 Mio. Mg/a. Weltweit waren es 53,6 Mio. Mg/a. Seit 2014 stieg die Menge des Elektroschrotts um 21 % an. <ref name = "Forti et al. 2020"/> | |||

<gallery widths=800px heights=400px mode="nolines">. | |||

Datei:Abfallbilanz inkl getrennte Fraktionen.png|700px|Abbildung 1: Siedlungsabfallaufkommen in Deutschland 2019 <ref name= "Abfallbilanz2019"/> | |||

</gallery> | |||

| Zeile 23: | Zeile 78: | ||

: Das ElektroG3 zielt auf die Reduzierung der Abfallmenge von WEEE und eine Optimierung der Ressourcennutzung ab. Der Weg zur Erreichung dieser Ziele ist die Regelung der Pro-duktverantwortung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Auf diese Weise können eine För-derung der Vermeidung von WEEE-Abfällen, der Vorbereitung zur Wiederverwendung, des Recyclings sowie weiterer Verwertungsmöglichkeiten gewährleistet werden. <ref name = "Bundestag"/> | : Das ElektroG3 zielt auf die Reduzierung der Abfallmenge von WEEE und eine Optimierung der Ressourcennutzung ab. Der Weg zur Erreichung dieser Ziele ist die Regelung der Pro-duktverantwortung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Auf diese Weise können eine För-derung der Vermeidung von WEEE-Abfällen, der Vorbereitung zur Wiederverwendung, des Recyclings sowie weiterer Verwertungsmöglichkeiten gewährleistet werden. <ref name = "Bundestag"/> | ||

: Auch die Sammlung und Erfassung sind im ElektroG3 vorgeschrieben. Es werden die Pflich-ten von Hersteller, Verbraucher und angestellter Dritter geregelt (siehe dazu [[Sammlung von Elektroschrotten]]). | : Auch die Sammlung und Erfassung sind im ElektroG3 vorgeschrieben. Es werden die Pflich-ten von Hersteller, Verbraucher und angestellter Dritter geregelt (siehe dazu [[Sammlung von Elektroschrotten]]). | ||

: Neben der Ressourcensicherung spielt auch die von Elektronikabfällen ausgehende Gefahr aufgrund ihres Schadstoffpotentials eine übergeordnete Rolle für die Sammlung und das Re-cycling von WEEE. Deutschland ist Vertragspartei des Baseler Übereinkommens, das die Verbringung und Entsorgung gefährlicher Abfälle reguliert. Wegen der oftmals in WEEE | : Neben der Ressourcensicherung spielt auch die von Elektronikabfällen ausgehende Gefahr aufgrund ihres Schadstoffpotentials eine übergeordnete Rolle für die Sammlung und das Re-cycling von WEEE. Deutschland ist Vertragspartei des Baseler Übereinkommens, das die Verbringung und Entsorgung gefährlicher Abfälle reguliert. Wegen der oftmals in WEEE enthaltenen Elemente Quecksilber, Blei, Cadmium und anderer Schadstoffe handelt es sich bei WEEE häufig auch um gefährliche Abfälle, die damit dem Basler Übereinkommen unterlie-gen. <ref name = "Umweltbundesamt"/> | ||

= Sammlung von Elektroschrott = | |||

{| | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz in seiner dritten aktualisierten Fassung (ElektroG3) verpflichtet die Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten oder deren Bevollmächtigte (§8) <ref name = "ElektroG3"/> zur Errichtung einer gemeinsamen Sammelstelle (§5) <ref name = "ElektroG3"/>. Sie müssen den Behörden außerdem ein Rücknahmekonzept für ihre Geräte vorstellen, was die Installation von Rücknahmemöglichkeiten entsprechend den Anforderungen im ElektroG3 erklärt. Falls die Rücknahme nicht direkt vom Hersteller, sondern durch Dritte durchgeführt wird, ist deren Name und Adresse ebenfalls den Behörden zu melden (§7a) <ref name = "ElektroG3"/>. | |||

WEEE aus privaten Haushalten dürfen ausschließlich von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (örE), Vertreibern und Herstellern (oder deren Bevollmächtigten) sowie Betreibern von Erstbehandlungsanlagen gesammelt werden (§12) <ref name = "ElektroG3"/>. Die Sammlungsstruktur für WEEE aus privaten Haushalten ist in Abbildung 1 dargestellt. | |||

[[Datei:Sammlungsstrukturen nach ElektroG (Kranert).png|thumb|center|600px|Abbildung 1: Sammlungsstrukturen nach ElektroG3 <ref name = "Kranert"/>]] | |||

Die örE sind verpflichtet, für die Sammlung des WEEE aus privaten Haushalten ein Bringsystem einzurichten, d. h. Sammelstellen zu installieren, bei denen der Verbraucher seine Altgeräte abgeben kann. Optional kann auch ein Holsystem eingerichtet werden. Die Annahme der Altgeräte hat ohne den Anfall von Kosten für dem Verbraucher zu erfolgen. Das WEEE darf nur im Gefahrenfall abgelehnt werden (§13) <ref name = "ElektroG3"/>. | |||

Die gesammelten Altgeräte werden anschließend von örE den Herstellern zur Abholung bereitgestellt. Dabei wird eine Einteilung in 6 Sammelgruppen vorgenommen (s. Tabelle 1). | |||

{| class="wikitable" | |||

|+ style="caption:bottom; color:black;"|''Tabelle 1: Sammelgruppen nach ElektroG3 <ref name = "ElektroG3"/>'' | |||

|- | |||

! Gruppe | |||

! Beschreibung | |||

|- | |||

| 1 | |||

| Wärmeübertragung | |||

|- | |||

| 2 | |||

| Bildschirme, Monitore und Geräte mit Bildschirmen (<100cm²) | |||

|- | |||

| 3 | |||

| Lampen | |||

|- | |||

| 4 | |||

| Großgeräte | |||

|- | |||

| 5 | |||

| Kleingeräte und kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik | |||

|- | |||

| 6 | |||

| Photovoltaik | |||

|} | |||

Die Kosten für die Abholung, Entsorgung und Aufstellung der Behälter durch die örE tragen die Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten (oder deren beauftragte Dritte). Die Sammelbehälter der örE sind vom Hersteller (oder deren beauftragte Dritte) unverzüglich nach Bereitstellung (in Ausnahmen nach einer Nachfrist) abzuholen. Neben der Sammlung über die örE können die Hersteller und ihre Bevollmächtigten auch freiwillige individuelle oder kollektive Rücknahmesysteme einrichten. Diese Systeme müssen für den Verbraucher kostenlos und vom Hersteller oder deren Bevollmächtigten betrieben werden (§16) <ref name = "ElektroG3"/> . | |||

Die Vertreiber sind ebenfalls zur Rücknahme von WEEE aus privaten Haushalten verpflichtet. Ab einer Verkaufsfläche von 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder ab 800 m² Verkaufsfläche für Lebensmittel gilt: | |||

# Bei Abgabe eines Neugerätes, ist ein Altgerät mit gleichwertiger Funktion im Geschäft oder in unmittelbarer Nähe davon unentgeltlich anzunehmen. | |||

# WEEE mit einer maximalen Ausdehnung von 25 cm in jeder Dimension sind im Geschäft oder in unmittelbarer Nähe davon immer unentgeltlich anzunehmen. Eine Rücknahme ist jedoch auf drei Altgeräte pro Geräteart begrenzt (§17) <ref name = "ElektroG3"/>. | |||

Letztlich können Altgeräte aus privaten Haushalten auch auf freiwilliger Basis von zertifizierten Erstbehandlungsanlagen angenommen werden. Trifft der Betreiber einer solchen Anlage die Entscheidung für eine Rücknahme von WEEE, so sind für den Verbraucher kostenlos nutzbare Rücknahmeeinrichtungen einzurichten. Der Betreiber darf ausschließlich bei unmittelbarer Abholung beim privaten Haushalt ein Entgelt erheben (§17) <ref name = "ElektroG3"/>. | |||

Die Verantwortlichen der jeweiligen genannten Abgabestellen haben im Anschluss an die Sammlung nach § 20 Abs. 2-4 ElektroG3 und §22 Abs. 1 ElektroG3 auch die Vorbereitung zur Wiederverwendung, Behandlung und Verwertung der Altgeräte sicherzustellen (§13 - 17b) <ref name = "ElektroG3"/>. | |||

Verbraucher sind nach ElektroG3 verpflichtet WEEE einer getrennten Sammlung zuzuführen. Dabei ist auf die Vermeidung von Brandrisiken zu achten und die spätere Vorbereitung zur Wiederverwendung, Demontage und dem Recycling zu berücksichtigen. Altbatterien und -akkumulatoren sind dabei vor der Abgabe bei der Sammelstelle aus dem Gerät zu entnehmen. (§10-13) <ref name = "ElektroG3"/>. | |||

Für Altgeräte von anderen Nutzern als privaten Haushalten müssen die Hersteller der Elektrogeräte ebenfalls eine Möglichkeit der kostenlosen Rückgabe schaffen. Es besteht jedoch keine Überlassungspflicht der Geräte für die Endverbraucher (§19) <ref name = "ElektroG3"/>. | |||

= Aufbereitung von Elektronikaltgeräten = | = Aufbereitung von Elektronikaltgeräten = | ||

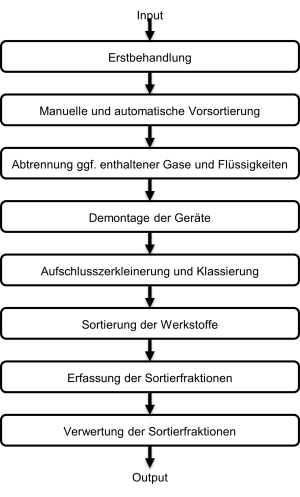

Neben der Gefahr durch die in den WEEE enthaltenen Schadstoffe, wird auch wegen der enthaltenen strategischen Metalle das Recycling von WEEE zunehmend forciert. Die | [[Datei:Aufbereitungsschritte für WEEE.png|thumb|300px|Abbildung 1: Aufbereitungsschritte für WEEE nach <ref name = "Kranert"/>]] Neben der Gefahr durch die in den WEEE enthaltenen Schadstoffe, wird auch wegen der enthaltenen strategischen Metalle das Recycling von WEEE zunehmend forciert. Die Schwierigkeit der Wiedergewinnung dieser strategischen Metalle liegt in der Charakteristik von WEEE, denn es handelt sich um komplexe Verbunde, die aus verschiedenen Bauteilen, Funktionsteilen und Werkstoffen bestehen. Aufgrund der Vielfalt der WEEE unterscheiden sich diese Verbundbauteile je nach Art des Gerätes. Aufgrund der unterschiedlichen Verbindungsarten und Zusammensetzungen werden die Aufbereitungsverfahren an die Gerätearten angepasst. Insbesondere für Kühlaggregate und Bildschirme existieren gesonderte Verfahren. Prinzipiell besteht jedoch jedes WEEE-Aufbereitungsverfahren aus acht Schritten (vgl. Abbildung 1). <ref name = "Kranert"/> | ||

: Der erste Schritt ist eine Erstbehandlung, die der Entfernung von Schadstoffen dient. Darüber hinaus wird hier auch die Eingangsmasse bestimmt, die für die Berechnung der Quoten nach ElektroG erforderlich ist. Falls noch Geräte und Bauteile mit Potenzial zur Wiederwendung vorhanden sind, werden diese in der Erstbehandlung aussortiert. Im zweiten Schritt erfolgt eine manuelle oder automatische Vorsortierung, bei der einheitliche Materialgruppen gewon-nen werden. Der dritte Schritt dient der Abtrennung von ggf. enthaltenen Gasen und | : Der erste Schritt ist eine Erstbehandlung, die der Entfernung von Schadstoffen dient. Darüber hinaus wird hier auch die Eingangsmasse bestimmt, die für die Berechnung der Quoten nach ElektroG erforderlich ist. Falls noch Geräte und Bauteile mit Potenzial zur Wiederwendung vorhanden sind, werden diese in der Erstbehandlung aussortiert. Im zweiten Schritt erfolgt eine manuelle oder automatische Vorsortierung, bei der einheitliche Materialgruppen gewon-nen werden. Der dritte Schritt dient der Abtrennung von ggf. enthaltenen Gasen und Flüssigkeiten als Gefahrstoffe. Schritt 4 ist die Demontage der Geräte. Dabei werden nicht nur Wertstoffe wie Metalle und Kunststoffe zurückgewonnen, sondern auch die letzten Schadstoffe entfernt. Zum Teil können auch ganze Bauteile noch einer Wiederverwendung zugeführt werden. Wenn dies nicht der Fall ist, werden die Werkstoffe dem fünften Schritt, der Aufschlusszerkleinerung und Klassierung, zugeführt und im sechsten Schritt sortiert. Die dabei entstehenden Sortierfraktionen werden im Schritt 7 erfasst und in Schritt 8 verwertet. <ref name = "Kranert"/> | ||

== Proben im MassLab == | |||

<gallery widths=300px heights=200px gallery mode = "packed-overlay"> | |||

Datei:3-08-001.jpg|1000px|[[3-08-001]] | |||

Datei:3-08-002.jpg|1000px|[[3-08-002]] | |||

Datei:3-08-003.jpg|1000px|[[3-08-003]] | |||

Datei:3-08-005.jpg|1000px|[[3-08-005]] | |||

Datei:3-08-015.jpg|1000px|[[3-08-015]] | |||

Datei:3-08-016.jpg|1000px|[[3-08-016]] | |||

Datei:3-08-017.jpg|1000px|[[3-08-017]] | |||

Datei:3-08-020.jpg|1000px|[[3-08-020]] | |||

Datei:3-08-021.jpg|1000px|[[3-08-021]] | |||

Datei:4-08-018.jpg|1000px|[[4-08-018]] | |||

Datei:4-08-022.jpg|1000px|[[4-08-022]] | |||

Datei:4-08-023.jpg|1000px|[[4-08-023]] | |||

Datei:4-08-034.jpg|1000px|[[4-08-034]] | |||

Datei:4-08-044.jpg|1000px|[[4-08-044]] | |||

Datei:4-08-062.jpeg|1000px|[[4-08-062]] | |||

Datei:4-08-063.jpeg|1000px|[[4-08-063]] | |||

Datei:4-08-064.jpeg|1000px|[[4-08-064]] | |||

Datei:4-08-065.jpg|1000px|[[4-08-065]] | |||

Datei:4-08-066.jpg|1000px|[[4-08-066]] | |||

Datei:4-12-018.jpg|1000px|[[4-12-018]] | |||

</gallery> | |||

= Literaturverzeichnis = | = Literaturverzeichnis = | ||

<references> | <references> | ||

<ref name = "Bundestag"> Bundestag (2022): Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die | <!-- Hauptteil--> | ||

<ref name= "Abfallbilanz2019"> Statistisches Bundesamt (Destatis) (2021): Abfallbilanz 2019. Online verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/Abfallwirtschaft/Publikationen/Downloads-Abfallwirtschaft/abfallbilanz-pdf-5321001.html, zuletzt geprüft am 05.10.2021. </ref> | |||

<ref name = "Forti et al. 2020"> V. Forti et al. (2020): The global E-waste Monitor 2020 - Quantities, flows and the circular economy potential. Online verfügbar unter http://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/07/GEM_2020_def_july1_low.pdf#., zuletzt geprüft am 08.09.2021. </ref> | |||

<ref name = "Verbraucherzentrale.de_2020"> Verbraucherzentrale (2020): Elektroschrott - Diese Geräte und Gegenstände gehören ins Recycling. Online verfügbar unter https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/abfall/elektroschrott-diese-geraete-und-gegenstaende-gehoeren-ins-recycling-12861, zuletzt geprüft am 28.09.2021. </ref> | |||

<ref name = "ElektroG"> Bundestag: Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die | |||

umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten | |||

(Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG). 2021. Online verfügbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/ElektroG.pdf, zuletzt geprüft am 30.11.2022. </ref> | |||

<ref name = "Bundestag"> Bundestag (2022): Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG). ElektroG3. Online verfügbar unter info@zwfre.rwth-aachen.de, zuletzt geprüft am 12.09.2022. </ref> | |||

<ref name = "WEE-RL 2003"> Europäische Union (2003): Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-tes vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. WEEE-RL. </ref> | <ref name = "WEE-RL 2003"> Europäische Union (2003): Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-tes vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. WEEE-RL. </ref> | ||

<ref name = "WEE-RL 2018"> Europäische Union (2018): Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Ra-tes vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. WEEE-RL, vom 2018/849. </ref> | <ref name = "WEE-RL 2018"> Europäische Union (2018): Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Ra-tes vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. WEEE-RL, vom 2018/849. </ref> | ||

<ref name = "Forti"> Forti, Vanessa; Baldé, Cornelis Peter; Kuehr, Ruediger; Bel, Garam (2020): The Global E-waste Monitor 2020. Quantities, flows, and the circular economy potential. Unter Mitarbeit von S. Adrian, M. Brune Drisse, Y. Cheng, L. Devia, Deubzer, O., Goldizen, F., J. Gorman et al. Hg. v. P. nianwa, D. Ott, A. Ramola, U. Silva, R. Stillhart, D. Tillekeratne, et al. United Nations University (UNU)/United Nations Institute for Training and Research (UNITAR). Online ver-fügbar unter https://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/11/GEM_2020_def_july1_low.pdf, zuletzt geprüft am 04.09.2022. </ref> | <ref name = "Forti"> Forti, Vanessa; Baldé, Cornelis Peter; Kuehr, Ruediger; Bel, Garam (2020): The Global E-waste Monitor 2020. Quantities, flows, and the circular economy potential. Unter Mitarbeit von S. Adrian, M. Brune Drisse, Y. Cheng, L. Devia, Deubzer, O., Goldizen, F., J. Gorman et al. Hg. v. P. nianwa, D. Ott, A. Ramola, U. Silva, R. Stillhart, D. Tillekeratne, et al. United Nations University (UNU)/United Nations Institute for Training and Research (UNITAR). Online ver-fügbar unter https://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/11/GEM_2020_def_july1_low.pdf, zuletzt geprüft am 04.09.2022. </ref> | ||

<ref name = "Kranert"> Kranert, Martin (Hg.) (2017): Einführung in die Kreislaufwirtschaft. Planung - Recht - | <ref name = "Kranert"> Kranert, Martin (Hg.) (2017): Einführung in die Kreislaufwirtschaft. Planung - Recht - Verfahren. Springer Fachmedien Wiesbaden. 5. Auflage. Wiesbaden, Heidelberg: Springer Vieweg. Online verfügbar unter http://extras.springer.com/2018/978-3-8348-1837-9. </ref> <!--https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-8348-2257-4 </ref>--> | ||

<ref name = "Statista"> Statista (Hg.) (2022): Statistiken zu Basismetallen. Statistisches Bundesamt. Online verfügbar unter https://de.statista.com/themen/4783/basismetalle/, zuletzt geprüft am 19.11.2022. </ref> | <ref name = "Statista"> Statista (Hg.) (2022): Statistiken zu Basismetallen. Statistisches Bundesamt. Online verfügbar unter https://de.statista.com/themen/4783/basismetalle/, zuletzt geprüft am 19.11.2022. </ref> | ||

<ref name = "Umweltbundesamt"> Umweltbundesamt (Hg.) (2019): Baseler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüber-schreitenenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgnung. Online verfügbar unter https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/basler_uebereinkommen.pdf. </ref> | <ref name = "Umweltbundesamt"> Umweltbundesamt (Hg.) (2019): Baseler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüber-schreitenenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgnung. Online verfügbar unter https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/basler_uebereinkommen.pdf. </ref> | ||

<!-- Sammlung--> | |||

<ref name = "ElektroG3"> Bundestag (2022): Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltver-trägliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG). ElektroG3. Online verfügbar unter https://www.elektrogesetz.de/wp-content/uploads/gesetz_elektrog3_final_fassung_ab_20220101.pdf, zuletzt geprüft am 12.09.2022.</ref> | |||

<!-- und nochmal: <ref name = "Kranert"> --> | |||

<!-- Aufbereitung--> | |||

</references> | </references> | ||

|} | |} | ||

Aktuelle Version vom 13. August 2025, 08:47 Uhr

Zum Stoffstrom Elektro- und Elektronikschrott (im Folgenden als Elektroschrott bezeichnet) zählen, mit wenigen Ausnahmen, ausgediente Geräte, für deren Benutzung Elektrizität benötigt wurde. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Elektrizität aus einer Steckdose, einer Batterie oder aus anderen Quellen bezogen wurde. Auch Geräte, in denen sich fest verbaute elektrische oder elektronische Teile befinden, gehören als Ganzes zum Elektroschrott. Lassen sich Elektroteile leicht von Produkten abmontieren, so zählen nur jene Teile als Elektroschrott. Auch sogenannte „passive Geräte“ gelten als Elektroschrott. Hierzu zählen beispielsweise Stecker, Kabel oder Antennen. Aufgrund der vielen verschiedenen Anwendungen enthält der Stoffstrom viele Verbunde aus verschiedenen Materialien wie beispielsweise Kunststoffe, Metalle und Glas.[1]

Das erschwert die Aufbereitung von Elektroschrotten, macht sie aber gleichzeitig unverzichtbar, um die Wertstoffe im Kreislauf führen zu können. In Tabelle 1 sind einige Beispiele für Elektroschrott aufgeführt sowie einige Beispiele, die keinen Elektroschrott darstellen.

| Elektroschrott | Kein Elektroschrott |

|---|---|

| Pedelecs | Nicht schadstoffhaltige Lampen |

| Schuhe mit beleuchteter Sohle | Mechanisches Spielzeug |

| Badezimmerschränke mit fest eingebauter Beleuchtung | Batterien |

| Photovoltaikmodule | Autoradios |

| Stecker und Steckerleisten | Warmwassergeräte |

| Antennen | Klimageräte |

| Druckerpatronen mit elektrischen Bauteilen | Druckerpatronen ohne elektrische Bauteile |

In Deutschland erfolgt eine getrennte Sammlung von Elektroschrott. Im Jahr 2019 betrug der Anteil von Elektroschrott 4 % an den getrennt gesammelten Siedlungsabfallfraktionen (vergleiche Abbildung 1) [3]. Dies entspricht einer Menge von etwa 2 Mio. Mg/a. Weltweit waren es 53,6 Mio. Mg/a. Seit 2014 stieg die Menge des Elektroschrotts um 21 % an. [4]

-

Abbildung 1: Siedlungsabfallaufkommen in Deutschland 2019 [3]

Anfall: Mengen, Orte, Arten

|

Elektrische und elektronische Altgeräte (im Fachjargon bezeichnet als „WEEE“ für waste of electrical and electronic equipment) stellen einen wertvollen Abfallstrom dar, der neben Ba-sismetallen auch strategische Metalle und Metalle der Seltenen Erden enthält. Als Basismetal-le werden dabei alle Metalle bezeichnet, die zu den Nichteisen- und Buntmetallen zählen (ho-he Produktionsmengen), z. B. [5] Eisen, Kupfer, Aluminium und die Edelmetalle Gold, Silber und Palladium. Insbesondere Kupfer kommt häufig als Leiter in Kabeln vor. Unter den strategischen Metallen in WEEE werden beispielsweise Indium, Tantal und Niob zusam-mengefasst. Neben dem häufig in Magneten vorkommenden Neodym, sind als weitere Me-talle der Seltenerdenelemente auch Yttrium und Lanthan in WEEE enthalten. [6]

Gesetzliche VorgabenUm eine Nutzung des Ressourcenpotentials von WEEE weltweit sicherstellen zu können, müssen gesetzliche Strukturen zu Sammlung und Recycling von Elektronikabfall eingerichtet werden. Aktuell gibt es keine weltweit einheitlich geltenden Regelungen für WEEE. [7] Weltweite und europäische VorgabenIm Oktober 2019 wiesen weltweit 78 Länder entweder eine Leitlinie, ein Gesetz oder eine Verordnung zur Regelung von WEEE auf. Damit wurden ca. 71% der Weltpopulation abge-deckt. Diese Regelungen sind jedoch z. T. nicht rechtsverbindlich oder die rechtlich festgeleg-ten Ziele werden nicht eingehalten. [7]

Deutsche VorgabenWie jede Richtlinie der EU, muss auch die WEEE-RL in deutsches Recht umgesetzt werden. Dies erfolgte durch das „Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umwelt-verträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG)“, dass seit dem 01.01.2022, als ElektroG3, bereits in seiner dritten Form in Kraft getreten ist. [10]

Sammlung von ElektroschrottDas Elektro- und Elektronikgerätegesetz in seiner dritten aktualisierten Fassung (ElektroG3) verpflichtet die Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten oder deren Bevollmächtigte (§8) [12] zur Errichtung einer gemeinsamen Sammelstelle (§5) [12]. Sie müssen den Behörden außerdem ein Rücknahmekonzept für ihre Geräte vorstellen, was die Installation von Rücknahmemöglichkeiten entsprechend den Anforderungen im ElektroG3 erklärt. Falls die Rücknahme nicht direkt vom Hersteller, sondern durch Dritte durchgeführt wird, ist deren Name und Adresse ebenfalls den Behörden zu melden (§7a) [12]. WEEE aus privaten Haushalten dürfen ausschließlich von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (örE), Vertreibern und Herstellern (oder deren Bevollmächtigten) sowie Betreibern von Erstbehandlungsanlagen gesammelt werden (§12) [12]. Die Sammlungsstruktur für WEEE aus privaten Haushalten ist in Abbildung 1 dargestellt.

Die Kosten für die Abholung, Entsorgung und Aufstellung der Behälter durch die örE tragen die Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten (oder deren beauftragte Dritte). Die Sammelbehälter der örE sind vom Hersteller (oder deren beauftragte Dritte) unverzüglich nach Bereitstellung (in Ausnahmen nach einer Nachfrist) abzuholen. Neben der Sammlung über die örE können die Hersteller und ihre Bevollmächtigten auch freiwillige individuelle oder kollektive Rücknahmesysteme einrichten. Diese Systeme müssen für den Verbraucher kostenlos und vom Hersteller oder deren Bevollmächtigten betrieben werden (§16) [12] . Die Vertreiber sind ebenfalls zur Rücknahme von WEEE aus privaten Haushalten verpflichtet. Ab einer Verkaufsfläche von 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder ab 800 m² Verkaufsfläche für Lebensmittel gilt:

Letztlich können Altgeräte aus privaten Haushalten auch auf freiwilliger Basis von zertifizierten Erstbehandlungsanlagen angenommen werden. Trifft der Betreiber einer solchen Anlage die Entscheidung für eine Rücknahme von WEEE, so sind für den Verbraucher kostenlos nutzbare Rücknahmeeinrichtungen einzurichten. Der Betreiber darf ausschließlich bei unmittelbarer Abholung beim privaten Haushalt ein Entgelt erheben (§17) [12]. Die Verantwortlichen der jeweiligen genannten Abgabestellen haben im Anschluss an die Sammlung nach § 20 Abs. 2-4 ElektroG3 und §22 Abs. 1 ElektroG3 auch die Vorbereitung zur Wiederverwendung, Behandlung und Verwertung der Altgeräte sicherzustellen (§13 - 17b) [12]. Verbraucher sind nach ElektroG3 verpflichtet WEEE einer getrennten Sammlung zuzuführen. Dabei ist auf die Vermeidung von Brandrisiken zu achten und die spätere Vorbereitung zur Wiederverwendung, Demontage und dem Recycling zu berücksichtigen. Altbatterien und -akkumulatoren sind dabei vor der Abgabe bei der Sammelstelle aus dem Gerät zu entnehmen. (§10-13) [12]. Für Altgeräte von anderen Nutzern als privaten Haushalten müssen die Hersteller der Elektrogeräte ebenfalls eine Möglichkeit der kostenlosen Rückgabe schaffen. Es besteht jedoch keine Überlassungspflicht der Geräte für die Endverbraucher (§19) [12].

Aufbereitung von Elektronikaltgeräten

Proben im MassLabLiteraturverzeichnis

|

![Abbildung 1: Siedlungsabfallaufkommen in Deutschland 2019 [3]](/images/thumb/2/29/Abfallbilanz_inkl_getrennte_Fraktionen.png/788px-Abfallbilanz_inkl_getrennte_Fraktionen.png)