Eisen und Stahl

|

|

Rohstoffe/Werkstoffe

|

Für die Herstellung von Werkstoffen aus Eisen und Stahl wird vor allem Eisenerz benötigt [1]. Rund 80 % des weltweit abgebauten Eisenerzes stammen aus Australien, China, Brasilien und Indien. Weltweit wurden im Jahr 2020 2,4 Mrd. Tonnen Eisenerz gewonnen. Allein in Australien wurden 2020 900 Mio. Tonnen Eisenerz gefördert, gefolgt von China mit 351 Mio. Tonnen, Brasilien mit 400 Mio. Tonnen und Indien mit 230 Mio. Tonnen (vgl. Abbildung 1). [2]

Eisen liegt in der Natur nicht in Reinform vor. Abgebaut werden beispielsweise Magnetit (Eisengehalt bis zu 73 %), Hämatit (Eisengehalt bis zu 70 %) oder Siderit (Eisengehalt bis zu 50 %) [1]. Das am häufigsten vorkommende Eisenerz Hämatit ist vor allem in Schweden, Brasilien, dem Ural, den USA, Elba und dem Lahn-Dill-Gebiet zu finden[3]. |

Produktion

|

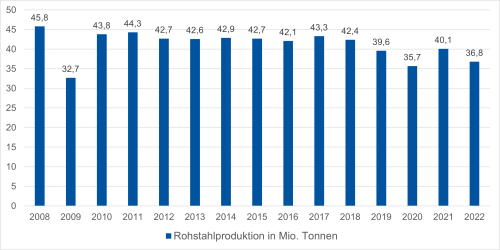

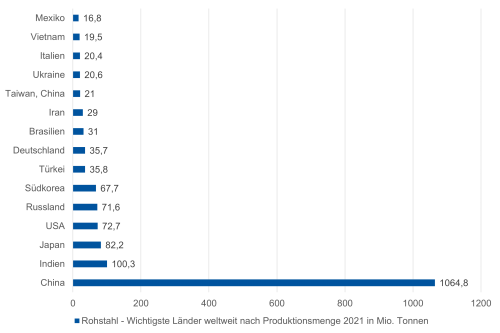

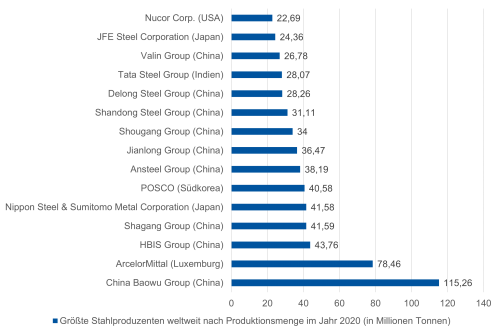

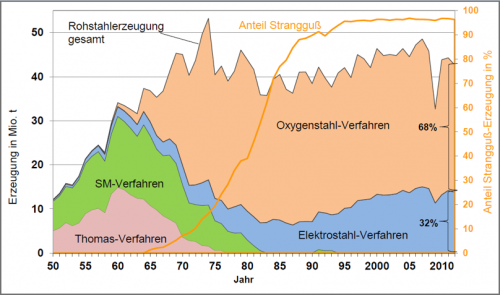

Bei der Produktion von Stahl aus Eisenerz ist China führend. China produzierte im Jahr 2020 rund 996,3 Mio. Tonnen Stahl, gefolgt von Indien mit 111,4 Mio. Tonnen und Japan mit 99,3 Mio. Tonnen[4] (vgl. Abbildung 2). Deutschland steht mit 39,6 Mio. Tonnen produziertem Stahl im Jahr 2020 an siebter Stelle [4]. Die jährliche Rohstahlproduktion in Deutschland lag von 2010 bis 2018 konstant bei etwa 40 bis 45 Mio. Tonnen produziertem Stahl pro Jahr. Seit 2019 sinkt die deutsche Stahlproduktion. In der Produktion werden Eisenerz, Zuschlagsstoffe, Legierungsmittel und Stahlschrott über Reduktionsmittel zu Stahl verarbeitet[5]. Als Reduktionsmittel werden Kokskohle, Einblaskohle, Öl, Erdgas und Sauerstoff eingesetzt[5]. Die Prozessierung von Eisenerzen zu Roheisen geschieht über eine Reduktion im Hochofen [6] . Das hier entstehende Roheisen wird im Sauerstoffblaskonverter zu Stahl verarbeitet. In Elektrolichtbogenöfen wird Stahlschrott wieder zu neuem Stahl eingeschmolzen[6]. Diese und weitere Verfahren zur Stahlproduktion werden im Folgenden dargestellt.     Im ersten Schritt wird das Eisenerz in Sinteranlagen für den Hochofenprozess vorbereitet, indem verschiedene Erzkörner vermengt und durch An- und Verschmelzen zu Pellets zusammengeführt werden. Die Pellets sollen dabei mechanisch belastbar sein, um die Stabilität des aufgehäuften Materials im Hochofen zu gewährleisten. [6] Der Hochofen wird von oben über eine Gicht abwechselnd mit Eisenpellets, Stückerz und Koks, sowie mit Zuschlägen (u.a. Kalk) befüllt [5][6]. Das Gemisch aus Eisenerz, Koks und Zuschlägen wird als Möller bezeichnet [10]. Der Hochofen wird von unten im Gegenstromverfahren mit heißer, sauerstoffreicher Luft, dem sogenannten Heißwind, durchblasen. Der Möller sinkt derweil den Hochofen herab, wo eine Temperatur von über 2000 °C erreicht werden kann. Der Kohlenstoff des Kokses reagiert bei diesen Temperaturen mit dem Sauerstoff des Heißwindes zu Kohlenmonoxid, welches im Möller enthaltene Metalloxide reduziert. Es bilden sich eine Schlackephase mit den Begleitelementen des Eisenerzes in Form von Metalloxiden und eine Eisenphase, die sich aufgrund ihres Dichteunterschieds am Boden des Hochofens trennen. [6] Sauerstoffblasverfahren

Elektrolichtbogen-Verfahren

Direktreduktion

Schmelzreduktion

Der Anteil der verschiedenen Verfahren an der Gesamtproduktion von 1950 bis 2010 in Deutschland kann Abbildung 6 entnommen werden. Die Stahlproduktion besaß im Jahr 2015 einen Gesamtenergieverbrauch von 166,8 TWh. Dieser Verteilt sich auf den Kohleverbrauch mit 133 TWh/a, Stromverbrauch mit 25,3 TWh/a und Erdgasverbrauch mit 20,9 TWh/a. Insgesamt wurden für die Herstellung von Stahl im Jahr 2015 59 Mt CO_2 Äquivalent emittiert. [16]

|

Nutzung

|

Stahl als Werkstoff zeichnet sich durch seine gute Verformbarkeit, Wärmeleitfähigkeit und Strapazierfähigkeit aus. Es besitzt eine hohe Zugfestigkeit und Fließgrenze. Rostfreier Stahl hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Als Stahl wird dabei eine Legierung aus Eisen mit maximal zwei Prozent Kohlenstoff und verschiedenen anderen Elementen wie Mangan, Phosphor, Schwefel, Chrom oder Nickel bezeichnet. [17] Der Preis für eine Tonne Stahl lag im September 2020 bei ca. 214 € [18]. Im Allgemeinen besitzt Stahl einen Kohlenstoffanteil von unter 2%. Es wird nach chemischer Zusammensetzung oder nach Hauptgüteklassen eingeteilt. Die Einteilung nach der chemischen Zusammensetzung von Stahl unterscheidet unlegierte, nichtrostende und andere legierte Stähle. Ein Stahl gilt als legiert, wenn er einen bestimmten prozentualen Massenanteil anderer Elemente besitzt. Grenzwerte sind Tabelle 1 zu entnehmen. [19]

Nichtrostende Stähle besitzen einen Massenanteil von mind. 10,5% Chrom und max. 1,2% Kohlenstoff. Bei der Einteilung nach Güteklassen werden unlegierte Qualitäts- und Edelstähle, legierte Qualitäts- und Edelstähle sowie nichtrostende Stähle unterschieden. Unlegierte Qualitätsstähle erfüllen festgelegte Anforderungen an Zähigkeit, Korngröße und Umformbarkeit. Beispiele sind unlegierte Baustähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle und schweißgeeignete Feinkornbaustähle. Grundstähle zählen ebenfalls zu den unlegierten Qualitätsstählen. Eine Wärmebehandlung des Stahls ist in der Regel nicht vorgesehen. Unlegierte Edelstähle umfassen Stähle für den Stahlbau, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Federstähle und Werkzeugstähle. Sie werden zum Vergüten und zum Härten von Oberflächen eingesetzt. An sie werden höhere Anforderungen bezüglich des Reinheitsgrades und der genauen Einstellung der chemischen Zusammensetzung gestellt als an Qualitätsstähle. Der Gehalt an Phosphor und Schwefel darf einen Massengehalt von 0,002% nicht übersteigen. [19]

Legierte Qualitätsstähle erfüllen besondere Anforderungen an Zähigkeit, Korngröße und Umformbarkeit. Sie werden beispielsweite im Stahlbau, für Schienen und Spundbohlen oder für warm- oder kaltgewalzte Flacherzeugnisse eingesetzt. Schweißgeeignete Feinkornbaustähle sind ein Beispiel für legierte Qualitätsstähle. Legierte Edelstähle zeichnen sich durch eine genauere Einstellung der chemischen Zusammensetzung und verbesserte Eigenschaften durch besondere Herstellungs- und Prüfbedingungen aus. Beispiele für legierte Qualitätsstähle sind Maschinenbaustähle, Stähle für Druckbehälter, Wälzlagerstähle, Werkzeugstähle und warmfeste Stähle. Schweißgeeignete legierte Feinkornbaustähle zählen zu den Edelstählen, wenn sie eine vorgegeneben Massenanteil an bestimmten Elementen besitzen. Grenzwerte sind Tabelle 3 zu entnehmen. [19]

Nicht rostende Stähle werden weiter nach ihrem Nickelgehalt über oder unterhalb von 2,5%, sowie nach ihren Haupteigenschaften „Korrosionsbeständigkeit“, „Hitzebeständigkeit“ und „Warmfestigkeit“ unterteilt. [19] Die Einsatzmöglichkeiten für Stahl sind vielfältig. In Deutschland werden 35% des verwendeten Stahls in der Bauwirtschaft und 11% im Maschinenbau eingesetzt. Der Anteil des verbrauchten Stahls für Automobile ist in Deutschland mit 26% vergleichsweise hoch. Metallwaren machen 12% des Stahleinsatzes aus, für Rohre werden 9% und für Haushaltsgegenstände 2% des Stahls verbraucht. [7]

|

Rohstoff!

|

Stahlabfälle werden in Eigenentfall, Neuschrott und Altschrott unterteilt. Unter Eigenschrott versteht man Kreislaufschrott direkt aus der Stahlproduktion. Neuschrott bezeichnet Schrotte aus der ersten Verarbeitungsstufe. Neuschrott ist in der Regel sortenrein und ohne Verunreinigungen. Schrotte nach der Nutzungsphase, sowie Verbrauchs- und Industriegüter werden als Altschrott bezeichnet. In Deutschland liegt in etwa Verhältnis von 2:3 bei zwischen Neuschrott und Altschrott. Die Schrotte werden im Verhältnis 1:1 recycelt. Stahlschrotte werden an Anfallstellen (Industrie, Gewerbe, Kommune, Haushalte) gesammelt und vom Handel entgegengenommen. Zukaufschrott umfasst Neu- und Altschrotte. Der Eigenentfall wird meist in den Stahlwerken und Gießereien direkt wieder eingesetzt. [20] Durch die Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen e. V. (BDSV) und die Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) wurde im Jahr 2010 eine Stahlschrottsortenliste für unlegierte Kohlenstoff-Stahlschrottsorten erstellt[21]. Diese wird durch die Europäische Stahlschrottsortenliste ergänzt[21]. An den Schrott werden nach dieser Liste verschiedene Bedingungen bezüglich der Sicherheit, Reinheit und der Begleitstoffe gestellt. Bezüglich der Sicherheitsaspekte muss gewährleistet werden, dass sich in der Schrottsammlung keine Behälter befinden dürfen, welche geschlossen sind, keine ausreichende Öffnung besitzen oder unter Druck stehen und dadurch ein Explosionsrisiko darstellen. Weiterhin dürfen sich unter dem Schrott keine gefährlichen, brennbaren, explosionsgefährdenden oder radioaktiven Materialien befinden. Der Stahl sollte für eine ausreichende Reinheit von nicht eisenhaltigen Metallen und nicht metallischen Stoffen (z.B. Erde, Eisenoxid, Isolierung), brennbaren, nicht metallischen Materialien (z.B. Gummi, Plastik, Holz, Öl) und größeren, nicht elektrizitätsleitenden Teilen (z.B. Reifen, Holz, Beton) weitestgehend frei sein. Weiterhin sollte der Schrott von Abfällen und Nebenprodukten aus der Stahlschmelze, dem Erhitzen, dem Zurichten, Schleifen und Sägen, sowie von Begleitelementen wie Kupfer, Zinn, Blei und Legierungen mit Chrom, Nickel und Molybdän befreit sein. Eine Mischung verschiedener Stahlsorten ist nur nach vorherigen Vereinbarungen zulässig. [22] Die Europäische Stahlschrottsortenliste unterschiedet nach Altschrott, Neuschrott, Shredderschrott, Stahlspäne, leicht legiertem Schrott mit hohem Gehalt an Begleitelementen, Schrott mit hohem Reststoffanteil, und geschreddertem Schrott aus der Müllverbrennung. [22] Der unterliegenden Tabelle können Stahlschrottpreise von Juni 2021 entnommen werden.

Die Sammelrate von Stahl in der Baubranche liegt derzeit bei rund 97%[24]. Der gesamte gesammelte Stahl wird laut der Wirtschaftsvereinigung Stahl dem Recycling zugeführt [24]. Abbildung 8 zeigt die Stroffströme von Stahl und Fe-Guss 2013 in Deuschland

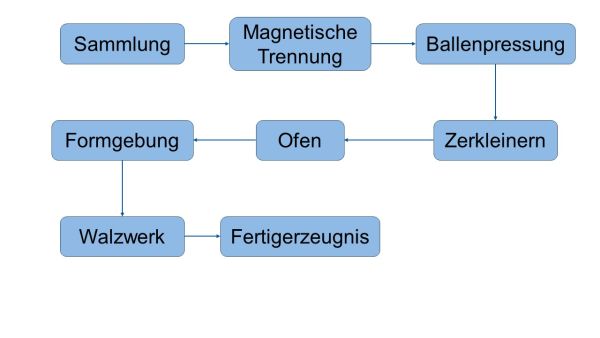

Aufbereitung von Schrotten

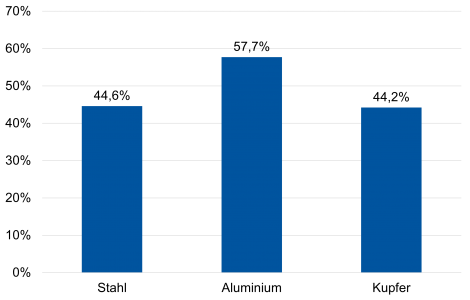

Einsatz von Schrotten und Vorteile des Stahlrecyclings

Beispiele für Schrottqualitäten

Literaturverzeichnis

|

![Abbildung 1: Anteil an der weltweiten Minenproduktion von Eisenerz 2020 [2]](/images/thumb/9/93/MinenproduktionEisenerzWeltkarte.png/1000px-MinenproduktionEisenerzWeltkarte.png)

![Abbildung 5: verschiedene Prozesse der Stahlherstellung[13]](/images/thumb/6/61/Prozess_Stahlherstellung.png/700px-Prozess_Stahlherstellung.png)

![Abbildung 7: Anteil am Stahlbedarf in Deutschland [7]](/images/thumb/2/2e/Verwendung_Stahl.png/600px-Verwendung_Stahl.png)

![Abbildung 8: Stoffströme Stahl und Fe-Guss in Deutschland 2013 [25]](/images/thumb/5/5e/Stahl_Fe-Guss_Fl%C3%BCsse_Deutschland_2013.png/559px-Stahl_Fe-Guss_Fl%C3%BCsse_Deutschland_2013.png)

![Leichter Altschrott: Material aus Abbruch und Industrie, gebrauchte und funktionsunfähige Ware; unter 6 mm Stärke [29]](/images/thumb/d/de/LeichterAltschrott.png/181px-LeichterAltschrott.png)

![Pakete: Leichter Stahlneuschrott, unter 3mm Stärke, verdichtet oder in Form von festen Paketen [29]](/images/thumb/3/37/LeichterStahlneuschrott.png/190px-LeichterStahlneuschrott.png)

![Stahlspäne: Homogene oder gemischte Lose von Kohlenstoffstahlspänen, frei von zu hohem Anteil wolliger Späne, frei von jeglicher Verunreinigung wie NE-Metalle, Zunder, Schleifstaub und stark oxydierten Spänen oder Stoffen der chemischen Industrie [29]](/images/thumb/0/06/Stahlsp%C3%A4ne.png/180px-Stahlsp%C3%A4ne.png)