Verbunde

Verbunde allgemein

Eine Herausforderung in der Aufbereitung fester Abfälle ist die Heterogenität des Abfalls. Oft sind verschiedene Stoffe miteinander vermischt und müssen in Aufbereitungsprozessen von-einander getrennt werden, um die enthaltenen Rohstoffe wieder nutzbar zu machen. Dabei können die Stoffe auch als feste Verbunde vorliegen. Als Verbundpartikel werden Teilchen bezeichnet, die sowohl aus dem Zielstoff einer Aufbereitungsaufgabe als auch aus Matrixstoff bestehen. Der Zielstoff stellt dabei den Feststoff dar, dessen Abtrennung das Ziel der Aufbereitung ist und der Matrixstoff fasst alle anderen Feststoffe zusammen. Abbildung 1 illustriert die Zusammensetzung aus Matrixstoff und Zielstoff[1].

Mit der zunehmenden Komplexität moderner Produkte und Verpackungen treten Wertstoffe im Recycling vermehrt als Verbunde auf. Von den 51 Mt Siedlungsabfall in Deutschland im Jahr 2020 entfielen etwa 10 % (5,2 Mt) auf gemischte Verpackungen und 4,4 % (2,2 Mt) auf die Kategorie Sonstiges, wozu auch die Verbunde zählen [Statistisches Bundesamt 2022, S. 34] Im Jahr 2019 fielen etwa 19 Mt Verpackungsabfälle nach VerpackG an. Darunter waren ca. 171 kt Flüssigkeitskartonagen, wie bspw. Getränkekartonverpackungen [2]. Der Gesetzgeber reagiert darauf mit Verwertungsquoten für Verbunde. Mussten in den vorherigen Jahren noch 55 M.-% von Verbundverpackungen (ohne Getränkeverpackungen) und 75 M.-% von Getränkekartonverpackungen verwertet werden, so stiegen diese Zahlen ab dem 01. Januar 2022 auf 70 M.-% bzw. 80 M.-% an [3]

Um den Zielstoff wieder nutzbar zu machen, müssen die Verbunde aufgetrennt werden. Andernfalls droht eine Verschleppung von Wertstoffen in den Rest und dadurch der Verlust von Ressourcen [4]. Gelingt der Aufschluss von Verbunden nicht, so wer-den diese in der Stoffgruppenliste als Teil der Stoffgruppe „Rest“ aufgeführt [4]. Die Auftrennung geschieht zumeist über eine Aufschlusszerkleinerung [1]. Als Materialaufschluss werden daher die Zerkleinerung und die einhergehende Auftrennung in einzelne Fraktionen sowie das Einstellen ausgewählter Korngrößen bezeichnet [4]. Abhängig von der Anwendung, kann auch ein Auflösen des Materials von Nutzen sein (z. B. beim Pulper), um die verschiedenen Stoffe zu trennen [4]. Je komplexer und zahlreicher hierbei die Verbunde im Inputmaterial sind, desto aufwändiger ist auch die Aufbereitung des Materials, was wiederum zu einer Erhöhung der spezifischen Aufbereitungskosten führt [4]. Auf diese Weise dirigiert der Anteil an Verbunden einer Aufgabe den Entwurf der Prozesskette vom gesamten Aufbereitungsverfahren. Verbundstoffe hemmen die Qualität einer Sortierung [4]. Für einen optimalen Materialaufschluss von Verbunden ist eine selektive Zerkleinerung von Nöten. Bei einem selektiven Aufschluss verlaufen die zerkleinerungsbedingten Bruchlinien ausschließlich durch den Matrixstoff, während der Zielstoff unzerkleinert ins Produkt überführt wird. Im Gegensatz dazu werden beim unselektiven Aufschluss auch im Zielstoff Brüche hervorgerufen (vgl. Abbildung 2)[1].

Beim Entwurf von Aufbereitungsprozessen für Inputmaterialien mit hohem Verbundanteil ist die Wahl des Zerkleinerungsaggregates entscheidend. Einige Aggregate wie die Hammermühle, die Prallmühle oder der Backenbrecher, eigenen sich besonders für die selektive Zerkleinerung. Spröde Materialien zerplatzen durch die Druck-, Prall- oder Schlagbeanspruchung der Zerkleinerungswerkzeuge (z. B. der Hämmer) und faserige elastische oder duktile Materialien erfahren nur geringe Beanspruchung, bei der Hammermühle bspw. aufgrund der beweglichen Lagerung der Hämmer. Ausschlaggebend bei der Wahl des Aggregats ist häufig in welcher Kombination von Materialeigenschaften die Verbunde vorliegen (z.B. spröde und elastisch) [4].

Nach der Zerkleinerung können mithilfe des Aufschlussgrades L* für den Zielstoff die Aufschlussverhältnisse beurteilt werden. Er setzt die Korngrößen a des Zielstoffs und die Korngröße d des Matrixstoffs nach dem Aufschluss ins Verhältnis [1]:

- L^(+*)=〖(a-d)〗^2/a^2 (vgl. Abbildung 3).

Nicht verwendete Rechercheergebnisse

- Mit dem „Grünen Punkt“ gekennzeichnete Leichtverpackungen aus Aluminium, Weißbleich, Kunststoff, Karton und Verbundmaterialien können im „Gelben Sack“ oder der „Gelben Tonne“ entsorgt werden [4]

- Verpackungsgesetz 2017 : Anforderung an die Verwertungsquote von Verbunden liegt bei seitdem 1.1.2022 bei 70 %. https://www.verpackungsgesetz.com/wp-content/uploads/gesetz_verpackg_final_fassung_ab_20220701.pdf

- Siedlungsabfallaufkommen DE 2013 bei Sonstige (Metalle, Verbunde, Textilien,…): 2067 000 Mg bzw. 25,6 kg/Ea [4]

- Verbunde können in Aufbereitung nicht immer aufgeschlossen werden und werden daher auch in der Stoffgruppenliste als Teil der Stoffgruppe „Rest“ aufgeführt [4]

- „Artikeleigenschaften“ (beschreiben vormalige Nutzung) und physikalische Eigenschaften divergieren bei komplexen Verbundsystemen erheblich [4]

- EAGs sind komplexe Materialverbunde, deren Zusammensetzung nach Gerätetyp, Hersteller oder Baujahr variiert. Potenzial nur auf Basis der durchschnittlichen Zusammensetzung abschätzbar [4]

- SEE häufig in Elektronikgeräten als besonders kleinteilige Verbunde. Beispiel für nachhaltige Beeinflussung des Designs von Aufbereitungsprozessen wegen der Schwierigkeit/Unmöglichkeit der Auftrennung der Verbunde [4]

Fest-Flüssig-Kartonagen

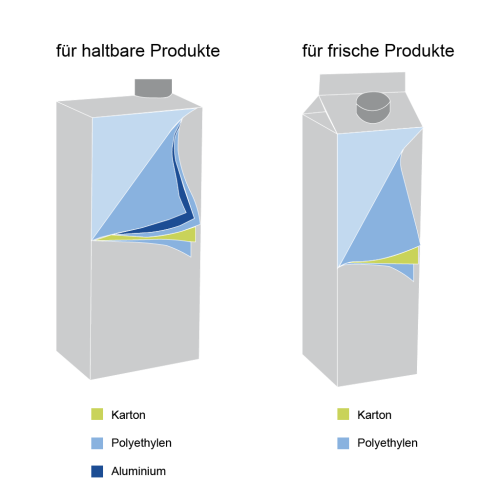

Eine besonders häufig vorkommende Form von Verbundmaterialien sind die sogenannten Fest-Flüssig-Kartonagen (Getränkekartons) bzw. Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel (KfN) [5]. Dabei handelt es sich um einen Materialverbund aus Pappe/Kartonage, Kunststoff und je nach Anwendung Aluminium, der durch Klebstoffe gebunden wird. Die Ausführung der Verpackung und damit die Wahl der Layer hängt hierbei vom Füllgut ab. Während für frische Produkte schon ein Zwei-Schicht-System aus Kartonage und Polyethylen ausreicht, wird für haltbare Produkte meist eine Schicht aus Aluminium hinzugefügt (siehe Abbildung 4) [5].

Je nach Anforderung, kann der Aufbau der Getränkekartons noch deutlich komplexer sein. Einige Varianten für den Schichtaufbau sind in Abbildung 5 dargestellt.

Die technischen Anforderungen an die Getränkekartons lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: [5]

- Schutz sensitiver Bestandteile (z. B. Vitamine) vor Umgebungseinflüssen

- Vermeidung von Wechselwirkungen zwischen Packstoff und Packgut

- Gewährleistung aller Verpackungsfunktionen

- Sicherung der erforderlichen Verarbeitungseigenschaften

- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Bestimmungen

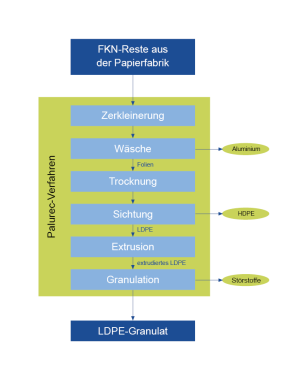

Die Aufbereitung von Getränkekartons zur Wiedergewinnung der verarbeiteten Rohstoffe ist in Abbildung 6 dargestellt. Wie bei allen Verbunden wird nach einer Sammlung und Sortierung der Materialaufschluss durch eine Aufschlusszerkleinerung erzielt. Dafür kommt eine Auflösetrommel zum Einsatz. Während der Faserbrei anschließend zu Papierfasern weiterverarbeitet wird, gelangt der Restverbund aus Kunststoff (PE) und Aluminium entweder zur Verheizung und Verbesserung der Abbinde-Eigenschaften in die Zementfabrik oder wird mithilfe des Palurec-Verfahrens weiter aufgeschlossen. [6]

Nachtrag Palurec-Verfahren

Ziel des Palurec-Verfahrens ist die Herstellung von Sekundärrohstoffen, d. h. Rezyklaten, aus dem Restverbund der Aufbereitung von Getränkekartons in der Papierfabrik. Es teilt sich in die Schritte

- Zerkleinern

- Waschen

- Trocknen

- Sichten

- Extrudieren

- Granulieren

auf. Nach der Zerkleinerung wird das Material in „Friktionswäschern“ gewaschen, um die Folien von Aluminium sowie Fremd- und Störstoffen zu befreien. Anschließend werden die Folien getrocknet und mithilfe eines Zick-Zack-Windsichters klassiert. Die entstehenden Produkte sind Aluminium, LDPE und HDPE. Das Aluminium kann in der Herstellung von Gusslegierun-gen eingesetzt und das HDPE nach weiterer Aufbereitung zu Non-Food-Kunststoffprodukten verarbeitet werden. Die LDPE-Folien werden in einen Extruder geführt, sodass ein Strang aus LDPE-Kunststoff entsteht. Dieser kann zu Granulat weiterverarbeitet werden und in der Kunststoffindustrie zum Einsatz kommen[7].

Verwertungsquoten FKN

Nach dem Verpackungsgesetz müssen ab 2022 bei den Getränkekartons eine Recyclingquote von 80% erreicht werden[6]. Bei Verwertung wird zwischen einer stofflichen Verwertung und einer thermischen Verwertung unterscheiden. Unter einer stofflichen Verwertung wird bei Getränkekartons die Menge verstanden, die zum Recycling einer Papierfabrik zugeführt wird. Unter thermischer Verwertung wird die Masse an Getränkekartons verstanden, die über den Restmüll entsorgt und in einer Müllverbrennungsanlage thermisch verwertet wird. Die stoffliche Verwertung von Getränkekartons lag 2019 bei 76,6% und die thermische Verwertung bei 99,6%. Bei der thermischen Verwertung von Getränkekartons werden 20% mehr Treibhausgase freigesetzt als bei der stofflichen Verwertung[6].

Literaturverzeichnis

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Bunge, Rainer (2012): Mechanische Aufbereitung. Primär- und Sekundärrohstoffe. Wein-heim: Wiley-VCH.

- ↑ Burger, Alexandar; Cayé, Nicolas; Jaegermann, Corinna; Schüler, Kurt (2021): Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabfällen in Deutschland im Jahr 2019. Abschlussbericht. Hg. v. Umweltbundesamt. GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH. Online verfügbar unter https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2021-11-23_texte_148-2021_aufkommen-verwertung-verpackungsabfaelle-deutschland-2019_bf.pdf, zuletzt geprüft am 01.08.2022.

- ↑ Deutscher Bundestag (2021): Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz). VerpackG. Online verfügbar unter https://www.verpackungsgesetz.com/wp-content/uploads/gesetz_verpackg_final_fassung_ab_20220701.pdf, zuletzt geprüft am 01.08.2022.

- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 Kranert, Martin (Hg.) (2017): Einführung in die Kreislaufwirtschaft. Planung - Recht - Verfahren. Springer Fachmedien Wiesbaden. 5. Auflage. Wiesbaden, Heidelberg: Springer Vieweg. Online verfügbar unter http://extras.springer.com/2018/978-3-8348-1837-9.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Blechschmidt, Jürgen (Hg.) (2013): Papierverarbeitungstechnik. Mit 67 Tabellen. München: Fachbuchverl. Leipzig im Carl-Hanser-Verl.

- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 FKN (Hg.) (2022): Recycling von Getränkekartons. Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN). Online verfügbar unter https://www.getraenkekarton.de/recycling/, zuletzt geprüft am 09.07.2022.

- ↑ Palurec GmbH (Hg.) (2021): Das Palurec Verfahren. Online verfügbar unter https://www.palurec.com/#verfahren, zuletzt geprüft am 01.08.2022. Statistisches Bundesamt (Hg.) (2022): Abfallbilanz. Abfallaufkommen/-verbleib, Abfallintensität, Abfallaufkommen nach Wirtschaftszweigen. Destatis. Online verfügbar unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/Abfallwirtschaft/Publikationen/Downloads-Abfallwirtschaft/abfallbilanz-pdf-5321001.pdf?__blob=publicationFile, zuletzt geprüft am 01.08.2022.

Referenzfehler: Das in <references> Gruppe „“ definierte <ref>-Tag mit dem Namen „Friedrich“ weist keinen Inhalt auf.

Löwen, Marco (2022): Rückgewinnung von recycelten Carbonfasergarnen aus dem Verbundwerkstoff Textilbeton. Bachelorarbeit