Entsorgungsstrukturen

Entsorgungsstrukturen

|

Das Gebiet der Abfallwirtschaft umfasst Erfassungs-, Sammel- und Logistiksysteme, die Planung und Organisation der Abfallbewirtschaftung, rechtliche und finanzielle Regelung sowie die Forschung und Entwicklung. [1] Im Folgenden wird der Fokus auf die logistischen Strukturen der Abfallwirtschaft gelegt. |

Entsorgungslogistik

|

Die Entsorgungslogistik umfasst die Erfassung, die Sammlung und den Transport von Abfällen zu deren Behandlungsanlagen (inklusive Umschlag und Lagerung) und bildet so die Schnittstelle zwischen den Abfallerzeugern und den Einrichtungen der Verwertung, Aufbereitung und Beseitigung. Mit dem übergeordneten Ziel Materialien dem Wiedereinsatz zuzuführen, ist die Entsorgungslogistik für die Kreislaufwirtschaft essenziell.[2] Für ein effektives Wertstoffmanagement werden Abfälle nach Material- und Produkteigenschaften kategorisiert. Für einen angemessenen Transport sind Aggregatzustand und Recyclingfähigkeit des jeweiligen Abfalls wichtige Kriterien. Für spätere Recyclingrohstoffe ist eine zeitoptimierte Logistik von größerer Bedeutung, während für nicht verwertbare Abfälle Ökonomie und Ökologie den Transport definieren. Ein weiterer Aspekt ist die Gefährlichkeit von Abfällen. [2] |

Erfassung und Trennung (Vergleich von Holsystem und Bringsystem)

|

Die Trennung von Abfällen kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen. Die getrennte Erfassung von Abfällen an ihrem Entstehungsort bietet den Vorteil einer hohen Sortenreinheit. Die gemischte Erfassung bietet einen geringeren Bedarf an Sammelbehältern während des in der Sammlung anschließenden Transports, jedoch komplexere Anforderungen an Umschlag und Lagerung sowie an die nachträgliche Sortierung und Aufbereitung. Die Erfassung kann in Form eines Holsystems oder eines Bringsystems sowie einer Kombination aus beiden erfolgen.[3][2] |

Holsystem

|

Beim Holsystem stellen Abfallerzeuger die Abfälle in Sammelbehältern zur Abholung zur Verfügung [3]. Entsorgungsunternehmen oder Kommunen organisieren deren Abholung vom Abfallentstehungsort [2]. Der geringe Aufwand auf Erzeugerseite bewirkt eine hohe Erfassungsrate (vgl. Tabelle 1) [2]. Behälter für die lokale Erfassung sind Abfalleimer mit einem Volumen von mindestens 35 L, Abfalltonnen sowie Abfallgroßbehälter, die bis zu 360 L fassen, und an die Hebesysteme der Fahrzeuge angepasst sind. Diese Tonnen müssen sowohl von Privatpersonen manövrierbar als auch auf die Ausrüstung der Sammelfahrzeuge angepasst sein. Auf den Fahrzeugen befinden sich Wechsel- und Multifunktionsbehälter. Je nachdem, ob es sich um eine getrennte oder gemischte Erfassung handelt, können auf den Fahrzeugen Mehrkammersysteme eingesetzt werden (zum Beispiel bei der Umleerung von Glascontainern). [3] Die Arten der Behälter zur Erfassung von Abfällen am Entstehungsort oder dem jeweiligen Bringsystem werden unterschieden in Umleerbehälter sowie Wechselbehälter. Umleerbehälter werden in das Transportfahrzeug entleert und wieder abgestellt werden, während bei Wechselbehältern die vollen Behältnisse jeweils durch leere ersetzt. Eine weitere Möglichkeit sind Einwegbehältnisse wie z. B. Gelbe Säcke (vgl. Abbildung 1). [3] |

Bringsystem

|

Sammelstellen zu vereinfachen, können Behälter in umgänglichen Größen bereitgestellt werden. Die Erzeuger transportieren die Abfälle eigenständig zu Recyclinghöfen oder zu größeren haushaltsnahen Erfassungsbehältnissen. [3] Recycling- respektive Wertstoffhöfe nehmen auf ihren Grundstücken diverse Abfallarten an und sind innerhalb ihrer Öffnungszeiten für (private) Anlieferungen zugänglich[4]. Insbesondere für LVP werden sie in ländlicher Umgebung, in denen kein Holsystem eingerichtet ist, als Haupterfassungssystem angeboten,. Auf Wertstoffhöfen werden infolge des Aufwands für Privatpersonen die geringsten Sammelmengen erfasst (vgl. Tabelle 1). Aus den geringen Sammelmengen resultieren bis zu vierfach höheren Kosten für Erfassung, Sammlung und Verwertung pro Kilogramm Verpackungsabfall gegenüber dem Holsystem mit Gelben Säcken.[5] Ein anderes Beispiel für das Bringsystem stellt die Sammlung von Altglas dar. Die Erfassungs- oder Sammelbehälter für Altglas befinden sich außerhalb der Privatgrundstücke, sind jedoch innerhalb von Stadtvierteln grundstücksnah aufgestellt (vgl. Abbildung 1). Die für diesen Bereich verwendeten Depotcontainer sind meist Umleerbehälter und können als Mehrkammersystem mit bis zu drei Kammern ausgebaut sein. Wenn die Abholung als integriertes System vorgesehen ist, wird das Altglas auf einem Fahrzeug reinfarbig transportiert. Auf den Fahrzeugen sind die Kammern durch Klappwände getrennt. Um eine Verunreinigung durch Überfüllung zu vermeiden, sind die Abholrhythmen sowie die bereitgestellte Behälteranzahl entsprechend festzulegen.[6]

|

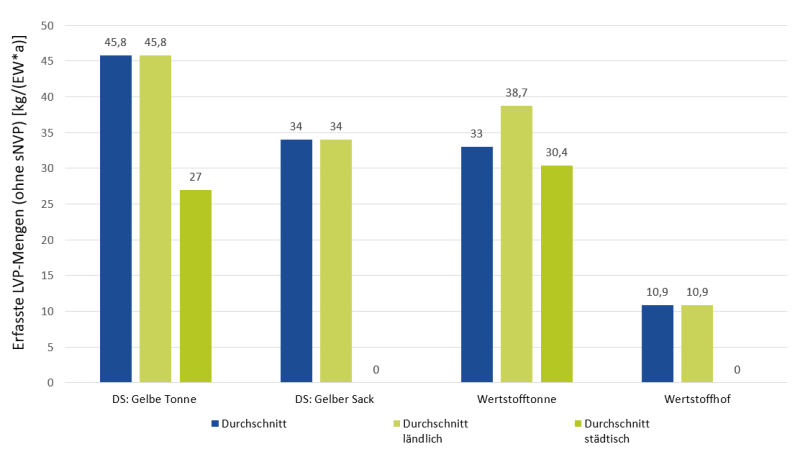

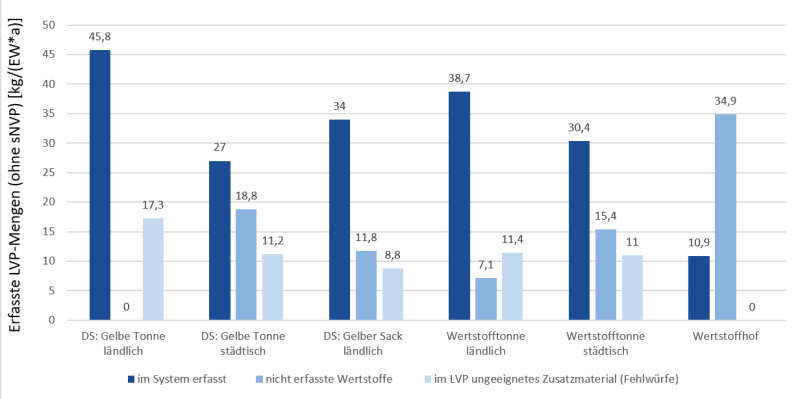

Beispiel: Erfassung von Verpackungsabfällen

Im Jahr 2023 wurden Verpackungsabfälle aus ca. einem Drittel (34,4%) der deutschen Haushalte über das Holsystem Wertstofftonne erfasst. In allen anderen Gebieten (65,6%) kommen die Gelbe Tonne oder der Gelbe Sack für die Erfassung von Verpackungsabfällen im Hol- oder Bringsystem zum Einsatz. In ländlichen Gebieten werden die meisten Verpackungsabfälle erfasst, während in Großstädten die geringsten LVP-Mengen erfasst werden. Dabei weisen die in Gelben Säcken gesammelten Abfälle eine höhere Qualität auf als die in Gelben Tonnen erfassten, da hier aufgrund der Stabilität, Größe und Blickdichte vermehrt Fehlwürfe erfolgen.[4]

Entsorgungsfahrzeuge

|

Fahrzeuge zur Sammlung von Abfällen im Holsystem sind LKW mit den Komponenten Fahrgestell, Fest- oder Wechselaufbau und Aufnahmesystem. Die gängigen Systeme zur Beladung sind Frontlader, Seitenlader und Hecklader sowie Front-Seitenlader.[7] Frontlader eignen sich zur Entleerung von Müllgroßbehältern im Ein-Personen-Betrieb und sind üblich bei der Sammlung von Industrie- und Gewerbeabfall. Front-Seitenlader werden aufgrund eines Beladearms für die Erfassung von Gewerbeabfällen und Haushaltsabfällen eingesetzt. Auch Seitenlader funktionieren im Ein-Personen-Betrieb und besitzen Kapazitäten für Müllgroßbehälter sowie für Großcontainer. Zudem ermöglichen sie je nach Art eine unterirdische Abfuhr. Hecklader sind vielseitig und werden daher häufig für die Sammlung von Haushalts- und Bioabfällen verwendet. Im Gegensatz zu Seiten- und Frontladern besteht die Notwendigkeit, mindestens zwei Personen zu stellen (einen Fahrer und einen Lader). Für die am Fahrzeugheck sitzenden Beladeöffnungen und Aufnahmesysteme gibt es je nach Anforderungen passende Kransysteme und passende Müllbehälter. Möglich sind geschlossene und offene Abfuhrsysteme sowie verschiedene Automatisierungsgrade.[7] Entsorgungsfahrzeuge sind häufig mit Technik zur Abfallverdichtung ausgestattet. Das kompaktierte Transportgut muss dabei die Recyclingfähigkeit und ggf. vorhandene Trennung der Stoffströme beibehalten [3]. Die Verdichtungstechnik wird je nach gesammeltem Stoffstrom gewählt. So wird auf Heckladern meist mit Pressplatten oder einer Drehtrommel verdichtet, während bei Front- und Seitenladern Schneckenverdichter oder Pendelpressenverdichter genutzt werden.[7] Das hydraulische Pressplattenwerk drückt Abfälle gegen ein Ausstoßschild im Sammelkasten des Heckladers. Anhand von Steuerungssystemen können die aufgegebenen Drücke in Abhängigkeit der Abfallzusammensetzung eingestellt werden (fraktionsoptimierte Verdichtung).[7] Schneckenverdichter kombinieren die Umwälzung und Zerkleinerung von Abfällen mit der Verdichtung, indem die Abfälle durch sich verjüngende Pressschneckengänge befördert werden. Vorteile gegenüber der Pressplattenverdichtung sind eine ausgeglichene Verteilung von Flüssigkeiten und die Belüftung der Abfälle. Bei Einsatz einer Drehtrommel wird die Sammeltrommel bei umgekehrter Drehrichtung geleert, wobei gleichzeitig eine Selbstreinigung stattfindet.[7]

Abbildung 2: Entsorgungsfahrzeuge Copyright: [https://sase-iserlohn.de/ | SASE gGmbH [8]

|

Entsorgungsstrukturen in Deutschland

|

Die Sammlung von Abfällen unterliegt in Deutschland der kommunalen Hoheit. Das bedeutet, dass jede Kommune eigenverantwortlich für die Bereitstellung von Abfallsammelbehältern und die Organisation der Sammellogistik ist. Entsprechend können die Systeme zur Erfassung und Sammlung von Abfällen sich in Deutschland von Kommune zu Kommune unterscheiden. Dies betrifft beispielsweise die Farbkodierung (Behälter- oder Deckelfarbe), die angebotenen Hol- oder Bringsysteme, die Leerungsrhythmen oder die genutzten Abfallsammelfahrzeuge. Während Satzungen zu Abholrhythmen, Abfallgebühren und Wahl der Sammelsysteme im kommunalen Recht umgesetzt werden, wird z. B. die Zuständigkeit von Behörden im Landesrecht festgelegt. Das Landesrecht dient demnach dazu, Vorschriften aus dem Bundesrecht zu detaillieren und zu vervollständigen. Auf Bundesebene werden die Rahmenbedingungen festgehalten, wie z. B. im KrWG und im VerpackG.[2] In Deutschland fällt der Transport von Abfällen unter das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das auf europäischen Richtlinien basiert und um Rechtsverordnungen erweitert ist. Eine der zentralen Erweiterungen ist die europäische Verpackungsrichtlinie, die in Deutschland über das Verpackungsgesetz umgesetzt wird.[2] Die Verpackungsverordnung von 1991, die vor der ersten europäischen Verpackungsrichtlinie in Kraft trat, inkludierte eine Rücknahmepflicht für Transportverpackungen, Umverpackungen und Verkaufsverpackungen sowie die Pflicht, dass Inverkehrbringer ihre Verpackungen einer Verwertungsstelle zuführen müssen. Dabei ermöglichte die erweiterte Produktverantwortung, dass Hersteller und Vertreiber die Verpackungen nicht zurücknehmen müssen, sofern sie sich an einer rechtlich zugelassenen, lokal organisierten Sammlung beteiligen. Daher kooperieren die Inverkehrbringer von Abfällen mit öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entsorgungsträgern. Die Bundesländer veröffentlichen jedes Jahr Informationen zu Art, Herkunft und Menge der von öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gesammelten Abfälle [4].[2][9]

Duale SystemeIn Deutschland wird diese Form der lokalen Sammlung von Verpackungen durch zehn duale Systeme vorgenommen. Das Duale System Deutschland (DSD) wurde 1990 als erstes privatwirtschaftliches Entsorgungssystem eingeführt. Dieses ist unter der Bezeichnung „Der Grüne Punkt“ bekannt, da lizensierte Verkaufsverpackungen nach der Einführung der Verpackungsverordnung damit gekennzeichnet wurden. Erst mit einer Entscheidung des Bundeskartellamts im Jahr 2003 entwickelte sich ein freier Markt mit den weiteren Dualen Systemen (vgl. Abbildung 3).[10][4][2]  Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung und Sortierung von Leichtverpackungen (LVP). Die LVP-Erfassungsrate ist mit circa 75% mit denen von Altglas und Altpapier vergleichbar. Duale Systeme lizensieren neben Kunststoffverpackungen auch solche aus Glas oder PPK. [12] Im Jahr 2020 wurden insgesamt 5,8 Mio. t Verpackungsabfälle (Glas, PPK und LVP) getrennt gesammelt (vgl. Abbildung 4 und 5). Inklusive der stoffgleichen Nichtverpackungen (sNVP) betrug die Gesamtrecyclingquote der mit Dualen Systemen gesammelten Abfälle 50,5%. Die werkstoffliche Verwertungsquote für Kunststoffe betrug 60,6%, während die Gesamt-Verwertungsquote der Kunststoffe bei 104% lag. Dass diese Quote oberhalb der 100% lag, zeigt auf, dass die Dualen Systeme mehr Kunststoffabfälle gesammelt haben, als Kunststoffverpackungen lizensiert wurden. Auch bei Aluminium trat eine Verwertungsquote von über 100% auf, was auf eine unterschiedliche Definition von Verbundmaterialien bei Verpackungen und Abfällen zurückzuführen ist. [13]   |

Wertstofftonne

|

In Deutschland kommt je nach Kommune die Wertstofftonne oder die Gelbe Tonne zum Einsatz. Das Konzept der Wertstofftonne ist, auch jene Wertstoffe zu erfassen, die keine Verpackungen sind. Diese zählen in den Gelben Tonnen und Säcken als Fehlwürfe. In jeder erfassten Abfallkategorie treten Fehlwürfe auf. Dazu zählen fremde Stoffströme, die anderen Sammlungen zuzuführen wären, wie z. B. organische Abfälle oder auch Glas und PPK ohne Lizensierung. Als intelligente Fehlwürfe zählen diejenigen Fehlwürfe, die zwar als nicht-Verpackungen von den Dualen Systemen nicht lizensiert sind, jedoch dem gleichen Stoffstrom angehören wie die Leichtverpackungen (stoffgleiche Nichtverpackungen). Das Einwerfen von Wertstoffen in Form von Elektro-Altgeräten ist auch in Wertstofftonnen nicht erlaubt [14].[4] Gründe für „intelligente Fehlwürfe“ in Gelben Tonnen sind die von Abfallerzeugenden empfundene Praktikabilität, aber auch Informationsmangel und Kostenersparnis. Da die Dualen Systeme die Sammlung und Sortierung sowie die ggf. nötige Entsorgung von stoffgleichen Nichtverpackungen (sNVP) nicht über Lizenzentgelte finanziert bekommen, wurden Wertstofftonnen eingeführt [4]. So sollen möglichst hohe Anteile der stoffgleichen Verpackungen und Nichtverpackungen der stofflichen Verwertung zugeführt werden und möglichst wenige Kunststoffe über die Restmülltonne entsorgt werden.[15] |

Vergleich von Wertstofftonne und Gelber Tonne

|

Um die gemeinsame Erfassung von LVP und sNVP in Wertstofftonnen vorzunehmen, können Duale Systeme mit öffentlich-rechtlichen Entsorgern kooperieren. Diese Zusammenarbeit ist in Form von Mitnutzungsverträgen gestattet, wenn sie Effizienzvorteile für Abfallerzeuger generiert, ohne den Wettbewerb signifikant zu beeinträchtigen (vgl. Tabelle 2).[16] Innerhalb Deutschlands werden je nach Region die verschiedenen Systeme angewandt, da die Verantwortung für die Zuführung von Verpackungsabfällen zu einer Verwertung ursprünglich bei den Gemeinden lag. Seit 1991 entwickelten sich infolge der Produktverantwortung auf Seite der Inverkehrbringer die Dualen Systeme. Jedoch sind erst seit einer 2019 in Kraft getretenen Novellierung des Verpackungsgesetzes alle Inverkehrbringer von Verkaufsverpackungen zur Teilnahme an einem Dualen System verpflichtet. Die Ausgestaltung der Erfassung und Sammlung wird von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern vorgegeben, sodass sich in Bezug auf die Art des Sammelsystems sowie die Behältergrößen und Abholungshäufigkeiten regionale Differenzen ergeben.

|

Literaturverzeichnis

- ↑ Pfaff-Simoneit, W. (2022). Anforderungen an den Aufbau von Abfallwirtschaftssystemen. In P. Kurth, A. Oexle, & M. Faulstich, Praxishandbuch der Kreislauf- und Rohstoffwirtschaft (S. 629-659). Wiesbaden; Heidelberg: Springer Vieweg. doi:10.1007/978-3-658-36262-1_33

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 Hohmann, S. (2022). Logistikmanagement: Entsorgungslogistik. In S. Hohmann, Logistik- und Supply Chain Management (S. 179-193). Wiesbaden: Springer Gabler. doi:10.1007/978-3-658-13631-4_6

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Pfohl, H.-C. (2018). Entsorgungslogistik. In H.-C. Pfohl, Logistiksysteme (S. 247-257). Berlin: Springer Vieweg. doi:10.1007/978-3-662-56228-4_13

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Kuchta, K. (2023). Kunststoffabfälle aus privaten Haushalten erfassen, sortieren und verwerten. In M. S. Porth, Wasser, Energie und Umwelt (S. 287–296). Wiesbaden: Springer Vieweg. doi:10.1007/978-3-658-42657-6

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Wagner, J. e. (2018). Analyse der Effizienz und Vorschläge zur Optimierung von Sammelsystemen (Hol- und Bringsysteme) der haushaltsnahen Erfassung von Leichtverpackungen und stoffgleichen Nichtverpackungen auf der Grundlage vorhandener Daten. INTECUS GmbH Abfallwirtschaft und umweltintegratives Management. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt. Abgerufen am 21. 05 2024 von https://www.umweltkanzlei.de/daten/module/media/9/20180522UBA-26.pdf

- ↑ Bruckschen, A., & Bildstein, C. (2022). Glasrecycling. In P. Kurth, A. Oexle, & M. Faulstich, Praxishandbuch der Kreislauf- und Rohstoffwirtschaft (2 Ausg., Bd. 20, S. 401-414). Wiesbaden: Springer Fachmedien. doi:10.1007/978-3-658-36262-1_20

- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Kirchhoff, J. F. (2022). Intelligente Konzepte für Sammelfahrzeuge. In P. Kurth, A. Oexle, M. Faulstich, P. Kurth, A. Oexle, & M. Faulstich (Hrsg.), Praxishandbuch der Kreislauf- und Rohstoffwirtschaft (2 Ausg., S. 717-). Wiesbaden: Springer Fachmedien . doi:10.1007/978-3-658-36262-1_37

- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 SASE gGmbH. Gesellschaft zur Förderung und Sammlung aus Städtereinigung und Entsorgungswirtschaft. Firmensitz: Max-Planck-Str. 11, D-58638 Iserlohn, https://sase-iserlohn.de/

- ↑ Bundesregierung Deutschland. (12. Juni 1991). Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen. Bundesregierung Deutschland. Bonn: Bundesanzeiger. Abgerufen am 26. 04 2024 von https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl191s1234.pdf%27%5D__1714158886519

- ↑ Becker, T., & Mellen, D. (2022). Kunststoffe. In P. Kurth, A. Oexle, & M. Faulstich, Praxishandbuch der Kreislauf- und Rohstoffwirtschaft (2 Ausg., S. 429-448). Wiesbaden: Springer Fachmedien. doi:10.1007/978-3-658-36262-1_22

- ↑ ZSVR. (2024). Vorläufig zuzuordnende Marktanteile der Systeme für das zweite Quartal 2024. Osnabrück: Zentrale Stelle Verpackungsregister. Abgerufen am 23. 05 2024 von https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/Marktanteile/Vorlaeufig_zuzuordnende_Marktanteile_der_Systeme_fuer_das_zweite_Quartal_2024.pdf

- ↑ Gemeinsame Stelle dualer Systeme Deutschlands GmbH. (2021). Über die dualen Systeme. (G. S. GmbH, Herausgeber) Abgerufen am 09. 05 2024 von https://www.muelltrennung-wirkt.de/de/ueber-uns/ueber-die-dualen-systeme/

- ↑ 13,0 13,1 ZSVR. (2021). PRESSEMITTEILUNG Von der Einweg-Verpackung zum Kreislauf. Verpackungen sind Ressourcen. Verpackungsregister LUCID – Status quo und Perspektiven (S. 35). Osnabrück / Berlin: UBA. Abgerufen am 22. 05 2024 von https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/Auswertungen/Unterlagen_Pressekonferenz_ZSVR_18.11.2021.pdf

- ↑ Bruckschen, A., & Kempkes, J. H. (2022). Verpackungsabfälle. In P. Kurth, A. Oexle, M. Faulstich, P. Kurth, A. Oexle, & M. Faulstich (Hrsg.), Praxishandbuch der Kreislauf- und Rohstoffwirtschaft (2 Ausg., S. 449-470). Wiesbaden: Springer Fachmedien. doi:10.1007/978-3-658-36262-1_23

- ↑ 15,0 15,1 Orth, P. B. (2022). Verwertung von Kunststoffabfällen. In P. B. Orth, Kunststoffe im Kreislauf (S. 103-122). Wiesbaden: Springer Vieweg. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-658-37814-1_9

- ↑ 16,0 16,1 Reffken, H., & Rigod, B. (2022). Kartellrecht. In P. Kurth, A. Oexle, M. Faulstich, P. Kurth, A. Oexle, & M. Faulstich (Hrsg.), Praxishandbuch der Kreislauf- und Rohstoffwirtschaft (2 Ausg., S. 285-307). Wiesbaden: Springer Fachmedien. doi:10.1007/978-3-658-36262-1_15

![a) Frontlader [8]](/images/thumb/3/3d/EntsorgungsfahrzeugFrontlader.jpg/313px-EntsorgungsfahrzeugFrontlader.jpg)

![b) Seitenlader [8]](/images/thumb/8/82/EntsorgungsfahrzeugSeitenlader.jpg/446px-EntsorgungsfahrzeugSeitenlader.jpg)

![c) Hecklader [8]](/images/thumb/d/db/EntsorgungsfahrzeugHecklader.jpg/400px-EntsorgungsfahrzeugHecklader.jpg)

![d) Frontseitenlader [8]](/images/thumb/f/fa/EntsorgungsfahrzeugFrontSeitenlader_Faun_Easypress_2001.jpg/439px-EntsorgungsfahrzeugFrontSeitenlader_Faun_Easypress_2001.jpg)